引き続き、運動学習について。

今回は、脳科学における運動学習について少しまとめていきたいと思う。

運動学習は3種類に分類される。それは、

教師なし学習と

教師あり学習、

強化学習である。今回は教師あり学習と強化学習についてまとめていく。

●教師あり学習と強化学習●

教師あり学習は、目標となる運動があって、それと同じ運動を行おうと比較・修正する方法である。この学習は、主に

小脳により調整が行われ、

「意図した運動」と

「実際に行った運動結果」の

誤差を検出し、長期抑圧に基づいてその誤差を減少させる

「誤差学習」である。

強化学習は、行った運動結果がもたらす成功(報酬)をできるたけ増やしていこうとする方法である。この学習は、主に

基底核により調整が行われ、

「期待される報酬の量」と

「実際に得られた報酬の量」の

誤差(予測誤差)に応じて興奮し、シナプス伝達効率を向上させるものである。

●強化学習●

強化学習が行われるためには

ドパミン作動系が働く必要があり、ドパミン作動系の活動が大きくなればシナプスの伝達効率を向上させることができるとされている。これに関する研究は、動物実験により行われているものが多い。よい行動をとればエサを与える。エサが与えられれば満足感が与えられ、その時にドパミンが放出され、行動が強化される。イヌがお手を覚える際に行われるものがまさに強化学習である。この原理は脳卒中患者に対しても同様であるだろうか?このことに関連して、ドパミンの前駆物質であるレボドパと理学療法の組み合わせが脳卒中後の運動機能回復に関与するかどうかを調べた研究がある。その結果、レボドパと理学療法を組み合わせたアプローチを行った群の方がプラセボ群と比較し有意な運動機能の回復を認めたとされており、ドパミン作動系の活動を促すことにより、脳卒中後の運動機能の回復を促すことが示されている。

それでは、薬物を用いずドパミン作動系の活動を促すためにセラピストはどうしたらよいだろうか?健常人を対象にした研究において、金銭を与えた場合に良好な学習が得られ、線条体等の興奮性を認めたことが報告されている(Wachterら 2009)。この研究において罰金を課した群はよい学習が得られなかったと報告されている。また、食べ物を報酬とした場合、肥満女性は一般女性や男性と比較し、学習の成績が低下したとの報告がある(Zangら 2015)。これらの報告より、

罰を与えるよりも報酬を与えた方がよい学習効果を示し、与える報酬も個人や環境因子の違いよって価値が異なると思われる。しかしながら、リハ介入ごとに金品を与えることは現実的には不可能である。金品を与えず、学習を促す方法を調査した研究を紹介する。この研究は、褒めることが歩行能力の改善に寄与するかどうかを調査したものである。結果、褒めた群は褒めなかった群に比べ歩行速度が有意に改善したとされており、褒めることが報酬として働き、運動学習を促したことを示唆している。そのため、

リハ中にドパミン作動系の活動を促し、運動学習を促進するためには良い結果が出たタイミングで褒めることが重要であると思われる。

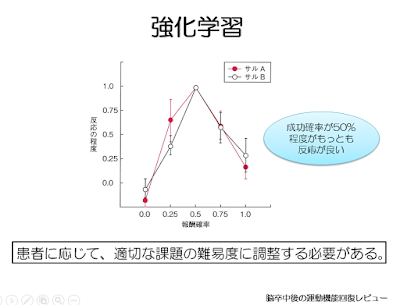

もう一つ強化学習を促すための重要な要素がある。それは課題の難易度である。サルを用いた実験において、報酬が出る確率を変動させることでドパミン作動系の活動がどのように変化するかを調査した研究がある。この研究では確率が50%となる課題の時に最もドパミン作動系の活動が大きかったとされている(Fiorilloら 2003)。ヒトを対象とした研究では、もう少し高い確率の方がよいとされるものもあり、

少し難しいくらいの課題(50%~70%)に設定することが重要と思われる。

●教師あり学習●

教師あり学習は、「意図した運動」と「実際に行った運動結果」の誤差を検出し、長期抑圧に基づいてその誤差を減少させる「誤差学習」である。ここで小脳で行われる長期抑圧の仕組みについてまとめたいと思う。

注)図中に示す

→は興奮性を、

→は抑制性を示す

①まず、大脳皮質から運動指令が出されると、苔状線維を通じて小脳核へ情報が送られ、小脳核の細胞を興奮させる。小脳核の細胞が興奮することにより、シナプスの伝達効率を向上させ、その運動が起こりやすいように作用する。

②同時に大脳皮質で作られた運動プログラムは、平行線維を通じてプルキンエ細胞に情報が送られる。

③運動が実行されると筋・骨格系からの感覚情報が、登上線維を通じてプルキンエ細胞に送られる。

④プルキンエ細胞で大脳皮質で作られたプログラムと実際の運動によって産出された感覚情報の誤差を算出し、誤差分だけ小脳核の活動を抑制する。

⑤小脳核の細胞は、活動しすぎている神経線維を抑制し、シナプスの伝達効率を低下させることで誤差を修正する。加えて、その情報は視床を介して滞納皮質へ送られ、プログラムの修正が行われる。

このように、長期抑圧に基づいて誤差を減少させていき、最終的には抑制しなくても運動が実行できるように調整をしていく過程が教師あり学習である。

以上、3回にわたり運動学習についてのまとめをおこなった。

我々が行うリハビリテーションは、①評価を行い、②問題点に対してセラピー場面で治療を行いパフォーマンスの変化を図る。③そして、セラピー以外の場面や長期的にパフォーマンスの変化が図れるよう関わることが大切であり。①のためには姿勢・運動コントロールが、②のためにはハンドリングやその他さまざまな介入方法(ハンドリングのためには感覚システムの理解が必要)が、③のためには運動学習の理解が重要である。これらの3つのシステムを常に考えながら治療を行うことが大切であると思う。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法