先日、近隣の大学で講義を行った。テーマは「脳卒中のリハビリテーション」で、主に評価・分析に必要な知識、それも姿勢コントロールについて話をさせて頂いた。学生に講義を行うことは初めてのことであったので、かなり緊張した(講義前の昼食は全く喉を通らなかった・・・)が、大変良い経験となった。

今回は講義した内容の一部を紹介したいと思う。

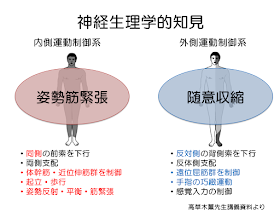

●姿勢筋緊張と随意収縮●

我々の姿勢や運動を制御する神経路は、内側運動制御系と外側運動制御系に二分される。(内側運動制御系は腹内側系、外側運動制御系は背外側系と呼ばれることもある。)これは、Kuypersが提唱した概念で、脊髄の内側を走行する経路と外側を走行する経路とで区別を行ったものである。これは、神経路の走行を区別しただけでなく、機能性の違いも区別されている。内側運動制御系は、脳と同側を下降し、両側の支配を行う。そして、主に体幹筋や近位筋を支配している。外側運動制御系は、脳と反対側を下降し、反対側の支配を行う。そして、四肢の遠位部を支配していると考えられている。そのため、内側運動制御系は主に姿勢筋緊張のコントロールを、外側運動制御系は主に随意収縮のコントロールを行っていると考えられる。

それでは、脳卒中片麻痺患者は主にどちらが障害されるだろうか?外側運動制御系は、脳と反対側を下降し反対側を支配するので、例えば、右の脳卒中になった場合、左の随意収縮の障害(これが一般的に片麻痺といわれるもの)を呈する。しかし、内側運動制御系は、脳と同側を下降し両側を支配するので、一部は障害されるかもしれないが、必ず残存する経路は存在する。つまり、片麻痺という随意収縮の障害を呈しても姿勢筋緊張のコントロールは可能というわけである。そのため、重度の片麻痺を呈しても、立つことや歩くことが可能となると考えられる。治療において、随意収縮の改善も重要な要素の1つであるとは思うが、我々理学療法士が、特に注目しなければならないものは、姿勢コントロールの改善であると思われる。

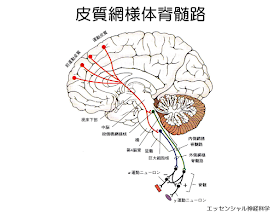

●皮質網様体脊髄路●

内側運動制御系には、さまざまな神経路があるが、今回は皮質網様体脊髄路についての説明を中心に行いたいと思う。一般的に神経路の名称は、通過する組織の順番を示している。皮質網様体脊髄路であれば、皮質から網様体と脊髄を通過し、筋に作用する経路という事になる。また、経路に“皮質”がつく場合、皮質は物事を企画し、命令を出すところであるため、運動や姿勢のコントロールを自ら企画し、実行する神経路ということになる。そのため、皮質網様体脊髄路となると自ら企画し姿勢コントロールを行う経路、つまり、予測的な姿勢コントロールを行うための経路という事になる。ちなみに、皮質網様体脊髄路は、皮質網様体路と網様体脊髄路から成り、皮質網様体路は、網様体脊髄路に皮質で企画した内容を伝えるための経路である。

●皮質網様体路●

皮質網様体路は、下記図に示すように走行する。以前は、ヒトの神経路がどのように走行しているか知り得ることが難しかったが、画像技術の進歩により簡単に知り得ることが可能となった。下記図は、拡散テンソル画像を利用したもので、この画像技術を使って、ヒトにおいて皮質網様体路が損傷されると、どのような症状が出るのか研究が進むようになった。その文献をいくつか紹介したいと思う。

まずは、両側の皮質網様体路が損傷された場合、どのような症状が出るか調べたものについて。両側の皮質網様体路が損傷されると、末梢部の動きは比較的保たれているが、四肢の近位筋の筋力低下と歩行障害を呈したことが報告されている。

また、同様の実験を二足歩行ができるサルで行ったものもある。この研究において、両側の補足運動野(内側運動制御系の起始部)の活動を不活性化すると、歩行障害だけでなく、立位姿勢の維持が困難となったと報告されている。この研究では、一側の補足運動野や一側の一次運動野の活動を不活性化する実験も行われている。結果、一側の一次運動野の不活性化では、つま先を引きずるような跛行を認める程度で姿勢保持や歩行は可能であったことや、一側の補足運動野の不活性化では、姿勢維持障害や歩行障害を認めなかったとされている(森大志・他:さる二足歩行モデルを用いた姿勢・歩行運動の制御にかかわる脳機能解明の試み.神経内科.2007)。サルの研究からも分かるように、姿勢コントロールは両側の脳からコントロールされており、両側の神経路の機能不全によって症状が大きく表れると考えられる。

ヒトにおいても、片側の皮質網様体路が損傷した場合の研究が行われている。この研究は、慢性期の脳卒中片麻痺患者を対象としたもので、対象患者は、皮質網様体路も外側皮質脊髄路も完全に損傷しているものであった。これらの対象者を歩行可能な群と歩行困難な群とに分け比較検討した結果、歩行可能な群は、損傷されていない側の皮質網様体路の神経線維量が有意に増加していることが分かった。つまり、歩行が可能となるかどうかは、損傷側の神経路がどの程度残存しているかや回復するかではなく、残存している神経路が損傷している神経路の活動を補うことができるか否かで決まるという事であると思う。脳卒中片麻痺患者の治療において、皮質網様体路がコントロールしている姿勢コントロール、それも、予測的な姿勢コントロールを改善することは重要な要素であると思われる。

●予測的な姿勢コントロール●

予測的な姿勢コントロールは大きく分けて2通りある。それは、先行性の姿勢コントロールと随伴性の姿勢コントロールである。先行性の姿勢コントロールは、立位姿勢で手や足を前に上げることを想像してもらいたい。手や足を前に上げると、手や足の重さ分、重心は前方に偏位してしまう。これがうまくコントロールできなければ、前方に転倒してしまうことが容易に想像できるだろう。これを防ぐために、我々は動作に先行して、姿勢をコントロールしている。これは、手や足の重さ分、体が前に偏位することを予測し、自ら姿勢コントロールを企画・実行することによって成り立っている。下記図は、足を一歩前に出す際の足圧中心(COP)と重心(COG)の変化を示した図である。下記図を見ると、足を一歩前に出す前、重心が前方に偏位していく前に足圧中心が支持側の後方に変化していることが見てとれる。

このように、先行性の姿勢コントロールは、動作によっておこる重心の変化を予測し、事前に支持面を変化させ、安定化を図るものである。

もう一つは随伴性の姿勢コントロールである。随伴性の姿勢コントロールは動作と同時に行われる予測的な姿勢コントロールである。これはどういったものか。例えば、ペットボトルをとるために前方に右手をリーチするとする。この場合、先行性の姿勢コントロールによって支持面を左後方へ変化させ、左側の安定化が図られる。しかし、これだけではペットボトルをとることは困難である。それは、右手が前方に伸びていくにしたがって、それを支える右側の肩甲帯や胸郭、体幹への負担も増加するためである。このコントロールが上手くいかなければ、右の体幹は屈曲してしまい、右手を前方にリーチすることは困難となる。このように、随伴性の姿勢コントロールは、運動によって生じる負担を事前に察知し、運動に合わせてコントロールしていくものになる。先行性の姿勢コントロールは主に支持側となる運動肢と反対側の姿勢コントロールを行っており、随伴性のコントロールは主に運動側の姿勢コントロールを行っていると言われている。

これらの予測的な姿勢コントロールが、どのような神経路によって支配されているか研究されたものを下記に示す。この研究結果より、先行性の姿勢コントロールは主に皮質橋網様体脊髄路によってコントロールされており、随伴性の姿勢コントロールは主に皮質延髄網様体脊髄路によって支配されていることが明らかとなった。また、皮質橋網様体脊髄路は、脳と同側を下降し主に同側を支配していること、皮質延髄網様体脊髄路は、脳と反対側を下降し主に反対側を支配していることが明らかとなった。

これを脳卒中片麻痺患者で考えてみる。非麻痺側の上肢や下肢を動かす場合、先行性の姿勢コントロールを行うのは支持側となる麻痺側である。この場合、姿勢や運動の企画を行う脳は、損傷されていない脳であるため、麻痺側の先行性の姿勢コントロールを行うための神経路は損傷されていないと思われる。慢性期脳卒中片麻痺患者の歩行可能なものと歩行困難なものを比較した研究で示されている通り、残存している皮質網様体路を活性化することが、歩行獲得に重要な要素の1つである。麻痺側の姿勢コントロールを行いながら、非麻痺側のリーチやステップ動作などの活動を行うことは、残存している皮質網様体路の活性化につながり、歩行再建に向けたアプローチとなることが考えられる。

片麻痺患者の先行性の姿勢コントロールを調査した研究では、随意性が保たれている患者(この研究では足関節の背屈が可能なもの)においても反応時間の遅延が起こることが報告されている。

そのため、脳卒中になる前と同じタイミングで動作を行うと、代償的な姿勢戦略となることが予測される。治療介入においては、先行性の姿勢コントロールに注目し、動作開始前からの姿勢コントロールの方法を再学習していく必要があると思われる。

以上、講義を行った内容の一部の紹介を行った。

ところどころ抜粋をしながらまとめたため、一部つながりがない部分もあるかもしれないが・・・。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

2016年11月5日土曜日

2016年10月1日土曜日

課題指向型アプローチ

今度院内の勉強会で課題指向型アプローチの講義を行う事となった。

今回は、その講義に向けてまとめたものを紹介したいと思う。

●リハビリテーションの歴史●

中枢神経疾患に対するリハビリテーションモデルは、科学の進展によって変化を続けている。最初のパラダイムシフトは、神経発達学(反射・階層理論)に基づくアプローチとファシリテーションテクニックである。この変化により、従来、筋再教育に基づくリハビリテーションとして、一つの筋や関節の動きのみに目を向けていたところから、中枢神経系にも目を向けたアプローチが展開されるようになった。もう一つのパラダイムシフトは、システム理論と運動学習に基づくアプローチである。この変化により、中枢神経系の働きと身体の動きだけでなく、環境下における行動についても理論的に考えられるようになった。システム理論と運動学習に基づくアプローチは課題指向型アプローチを称され、代表的なものとしては、Shumway-Cookによる「システムアプローチ」やCarr&Shepherdによる「運動再学習プログラム」、CI療法などがある。

●反射・階層理論●

反射・階層理論は、反射の発達過程における消失と出現という観点から運動コントロールを説明したものである。発達の過程において、原始反射が消失して、立ち直り反応が出現。立ち直り反応が消失して、平衡反応が出現する。この消失と出現は上位中枢が下位中枢を抑制することで成し遂げられているという理論である。この理論に基づき、中枢神経疾患の患者は、上位中枢の障害により下位中枢への抑制が利かなくなり、消失していた反射・反応が出現すると考えられた。

そのため、この理論に基づく介入は、異常な反射(異常な運動パターン)を抑制し、正常な運動がコントロールができるよう誘導するように組み立てられており、運動レベルを下位から上位へ転化させることを目標としている。

●システム理論●

システム理論は、ニコライ・ベルシュタインが提唱した理論で、運動が以下の4つのレベルに分類されている(①筋緊張のコントロール②筋‐関節の協調運動③空間での動作④行為)。

この理論の特徴は、我々が行う巧みな運動・行為は、筋‐関節の協調的な動きのみで成立するのではなく、その動き方は、環境や課題によって変化するということである。そのため、空間での動作や行為は、その課題や環境下において、効率的なものが選択されており、下位を抑制するのではなく、より良いものを強化すると考えられた。

この理論に基づいた介入は、協調的な動きを一部失っても、空間での動作や行為は、練習や経験によって、新たな方法を選択できるという理論に基づいており、さまざまな場面での練習や経験を重視している。

●神経発達学(反射・階層理論)の問題点●

運動再学習プログラムを示している「脳卒中の訓練プログラム」という書籍の中で、神経発達学(反射・階層理論)の問題点として次のスライドに示したものが記されている。

また、システム理論に基づいた介入(運動再学習プログラム)と反射・階層理論に基づいた介入(ボバースアプローチ)を比較・検討した研究において、運動再学習プログラムで治療を行った方が、在院日数の有意な短縮と運動機能の有意な向上を認めており、ADLにおいても有意差を認めないが高値を示したことが報告されている(Langhammer Bら 2000)。

一方、ボバースコンセプトにおいては、Lennon Sらの研究にて、ボバースコンセプトの1990年以降の変化について報告されている。その報告において、現在の成人脳卒中患者に対するボバースコンセプトでは反射・階層理論は、利用されなくなっており、課題指向型アプローチが重要な要素となっていることが報告されており、ボバースコンセプトも課題指向型アプローチの介入方法の1つであるという考え方に変化していると思われる。詳しくはこちら

●運動再学習プログラム●

運動再学習プログラムは①課題の選択②課題分析③課題の練習④日常生活の転移の4つの要素で構成されている。特に、①課題の選択と④日常生活の転移は、どの課題指向型アプローチにおいても重要とされており、CI療法においても麻痺手の集中訓練と課題指向型アプローチと合わせて、アプローチで獲得した麻痺手の機能を生活活動に転移するための行動戦略(Transfer package)が重要な要素として挙げられている。この概念において、麻痺手を使うことがなぜ必要か?どのような実生活の動作で麻痺側上肢を使用するか?という課題を明確化することが求められており、実際に利用できているかどうかモニタリングする(日常生活に転移できているか確認する)ことが求められている。詳しくはこちら

このように、課題の分析方法や練習方法は、各介入方法によって異なるが、①課題の選択と④日常生活への転移に関しては、重要な要素であることが分かる。以下に運動再学習プログラムの詳細ついて述べたいと思う。

①課題の選択

治療で選択される課題は、意味があることが重要であり、本人にとって興味のそそるものでなければならず、また、挑戦的(困難で取り組み甲斐があるもの)であり、漸次、難易度が調整され、能動的な関わりを伴うものである必要がある。興味のない(本人にとって重要でない)課題においては、学習が進みにくいという報告もあるため、積極的に自ら挑戦できる課題を選択する必要がある。

②課題分析

課題分析は、患者を観察し、動作に必要な要素(本質的要素)と患者が示す動作との比較を行い、欠けている要素について分析を行う。課題やそれに関する問題は、解剖学や生体力学、生理学、行動的要素全般にわたり分析を行うことが必要である。また、運動上の問題を患者自身が理解し、何を練習し、何を達成したらよいか理解してもらう指導も重要で、理解を促すために必要に応じて患者にも分析に参加してもらう。

③課題の練習

全体練習を中心に行うが、必要に応じて各要素(欠けている要素)を部分練習として行う。部分練習を行った後は、必ず全体練習も行う。また、練習を行う際はa.目標と方法を明確化することb.難易度の調整(自由度の制限)が重要となる。

a.目標と方法の明確化

全く不適当な運動や行為を練習している場合、学習を阻害し、悪い習慣を身につけてしまう場合がある。そのため、目標はなんであるか、そのためにはどのように行う必要があるか明確にしておく。患者の理解度に応じて、口頭指示やデモンストレーション、徒手的誘導(Handling)を利用する。

b.難易度の調整(自由度の制限)

難しい課題に挑戦する際に、運動の一部を制限する必要がある。これにより、患者がコントロールしなければならない自由度は減少し、目標達成に関する筋活動の問題に専念することができる。これは、環境設定や徒手的誘導(Handling)により実施する。コントロールが改善すれば、運動の制限を減らしていく。その結果、患者がコントロールしなければならない自由度が増加し、難しい課題を達成することができる。

例えば、寝返り動作であれば、臥位から開始するのではなく、クッションなどを詰め45°側臥位から開始したり、起立動作であれば、高座位から開始し、徐々に低い位置から起立ができるよう調整を行う。また、体幹介助での歩行訓練やBWSTTは、体幹のコントロールを制限し、下肢の運動に専念することができ、装具の利用は関節の自由度を制限し、股関節や体幹のコントロール、実際の歩行動作に専念することができる。練習を行う際は、何を制限し、何を学習してもらうか明確にしておく必要がある。

●日常生活への転移●

患者が学習している内容をいつでも強化し、練習を与え、それを習熟させ、さらに練習で学習したことをADLに転移する機会を与えることが重要である。そのためには、a.練習の一貫性b.自己管理下での練習・環境づくりが重要となる。

a.練習の一貫性

セラピストとの治療以外の時間に、練習した内容が実施できないと治療効果が発揮されない。また、動作指導の方法にそれぞれ違いがあったり、矛盾があったりするのも同様で、患者に混乱をもたらすだけでなく、効果的な運動を再獲得する上で妨げとなってしまう。そのため、練習したものを繰り返し練習できるよう、病棟スタッフや家族にどのように指導しているか教育する必要がある。

b.自己管理下での練習・環境づくり

日常生活へ転移させるためには、回復に対して受動的に待つのではなく、積極的に参加できるよう促す必要がある。そのため、患者の回復への意欲が高まるような環境づくりが必要となる。

例えば、セラピストとの治療の時間や自主練習の時間、食事、入浴などの時間がいつであるかスケジュール管理を行い、自分で練習できる時間を明らかにする。また、1週間の間にどの程度まで目標を達成するか、1ヵ月後や退院までに実生活でどのように動けるようになるかを明確にするなどのスケジュール・目標管理が必要となる。また、自主練習ができる環境と意欲をかき立てる環境づくりも大切である。

以上、課題指向型アプローチについてのまとめを行った。介入方法や治療技術に関しては、さまざまな意見があると思うが、患者を治療介入する際には、課題の選択と日常生活への転移が重要となると思う。この2つの要素を明確にし、これができる教育・環境づくりを行えば、ある程度どの治療方法を選択してもよい結果を患者に提供できると思う。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

●参考にした書籍●

今回は、その講義に向けてまとめたものを紹介したいと思う。

●リハビリテーションの歴史●

中枢神経疾患に対するリハビリテーションモデルは、科学の進展によって変化を続けている。最初のパラダイムシフトは、神経発達学(反射・階層理論)に基づくアプローチとファシリテーションテクニックである。この変化により、従来、筋再教育に基づくリハビリテーションとして、一つの筋や関節の動きのみに目を向けていたところから、中枢神経系にも目を向けたアプローチが展開されるようになった。もう一つのパラダイムシフトは、システム理論と運動学習に基づくアプローチである。この変化により、中枢神経系の働きと身体の動きだけでなく、環境下における行動についても理論的に考えられるようになった。システム理論と運動学習に基づくアプローチは課題指向型アプローチを称され、代表的なものとしては、Shumway-Cookによる「システムアプローチ」やCarr&Shepherdによる「運動再学習プログラム」、CI療法などがある。

●反射・階層理論●

反射・階層理論は、反射の発達過程における消失と出現という観点から運動コントロールを説明したものである。発達の過程において、原始反射が消失して、立ち直り反応が出現。立ち直り反応が消失して、平衡反応が出現する。この消失と出現は上位中枢が下位中枢を抑制することで成し遂げられているという理論である。この理論に基づき、中枢神経疾患の患者は、上位中枢の障害により下位中枢への抑制が利かなくなり、消失していた反射・反応が出現すると考えられた。

そのため、この理論に基づく介入は、異常な反射(異常な運動パターン)を抑制し、正常な運動がコントロールができるよう誘導するように組み立てられており、運動レベルを下位から上位へ転化させることを目標としている。

●システム理論●

システム理論は、ニコライ・ベルシュタインが提唱した理論で、運動が以下の4つのレベルに分類されている(①筋緊張のコントロール②筋‐関節の協調運動③空間での動作④行為)。

この理論の特徴は、我々が行う巧みな運動・行為は、筋‐関節の協調的な動きのみで成立するのではなく、その動き方は、環境や課題によって変化するということである。そのため、空間での動作や行為は、その課題や環境下において、効率的なものが選択されており、下位を抑制するのではなく、より良いものを強化すると考えられた。

この理論に基づいた介入は、協調的な動きを一部失っても、空間での動作や行為は、練習や経験によって、新たな方法を選択できるという理論に基づいており、さまざまな場面での練習や経験を重視している。

運動再学習プログラムを示している「脳卒中の訓練プログラム」という書籍の中で、神経発達学(反射・階層理論)の問題点として次のスライドに示したものが記されている。

また、システム理論に基づいた介入(運動再学習プログラム)と反射・階層理論に基づいた介入(ボバースアプローチ)を比較・検討した研究において、運動再学習プログラムで治療を行った方が、在院日数の有意な短縮と運動機能の有意な向上を認めており、ADLにおいても有意差を認めないが高値を示したことが報告されている(Langhammer Bら 2000)。

一方、ボバースコンセプトにおいては、Lennon Sらの研究にて、ボバースコンセプトの1990年以降の変化について報告されている。その報告において、現在の成人脳卒中患者に対するボバースコンセプトでは反射・階層理論は、利用されなくなっており、課題指向型アプローチが重要な要素となっていることが報告されており、ボバースコンセプトも課題指向型アプローチの介入方法の1つであるという考え方に変化していると思われる。詳しくはこちら

●運動再学習プログラム●

運動再学習プログラムは①課題の選択②課題分析③課題の練習④日常生活の転移の4つの要素で構成されている。特に、①課題の選択と④日常生活の転移は、どの課題指向型アプローチにおいても重要とされており、CI療法においても麻痺手の集中訓練と課題指向型アプローチと合わせて、アプローチで獲得した麻痺手の機能を生活活動に転移するための行動戦略(Transfer package)が重要な要素として挙げられている。この概念において、麻痺手を使うことがなぜ必要か?どのような実生活の動作で麻痺側上肢を使用するか?という課題を明確化することが求められており、実際に利用できているかどうかモニタリングする(日常生活に転移できているか確認する)ことが求められている。詳しくはこちら

このように、課題の分析方法や練習方法は、各介入方法によって異なるが、①課題の選択と④日常生活への転移に関しては、重要な要素であることが分かる。以下に運動再学習プログラムの詳細ついて述べたいと思う。

①課題の選択

治療で選択される課題は、意味があることが重要であり、本人にとって興味のそそるものでなければならず、また、挑戦的(困難で取り組み甲斐があるもの)であり、漸次、難易度が調整され、能動的な関わりを伴うものである必要がある。興味のない(本人にとって重要でない)課題においては、学習が進みにくいという報告もあるため、積極的に自ら挑戦できる課題を選択する必要がある。

②課題分析

課題分析は、患者を観察し、動作に必要な要素(本質的要素)と患者が示す動作との比較を行い、欠けている要素について分析を行う。課題やそれに関する問題は、解剖学や生体力学、生理学、行動的要素全般にわたり分析を行うことが必要である。また、運動上の問題を患者自身が理解し、何を練習し、何を達成したらよいか理解してもらう指導も重要で、理解を促すために必要に応じて患者にも分析に参加してもらう。

③課題の練習

全体練習を中心に行うが、必要に応じて各要素(欠けている要素)を部分練習として行う。部分練習を行った後は、必ず全体練習も行う。また、練習を行う際はa.目標と方法を明確化することb.難易度の調整(自由度の制限)が重要となる。

a.目標と方法の明確化

全く不適当な運動や行為を練習している場合、学習を阻害し、悪い習慣を身につけてしまう場合がある。そのため、目標はなんであるか、そのためにはどのように行う必要があるか明確にしておく。患者の理解度に応じて、口頭指示やデモンストレーション、徒手的誘導(Handling)を利用する。

b.難易度の調整(自由度の制限)

難しい課題に挑戦する際に、運動の一部を制限する必要がある。これにより、患者がコントロールしなければならない自由度は減少し、目標達成に関する筋活動の問題に専念することができる。これは、環境設定や徒手的誘導(Handling)により実施する。コントロールが改善すれば、運動の制限を減らしていく。その結果、患者がコントロールしなければならない自由度が増加し、難しい課題を達成することができる。

例えば、寝返り動作であれば、臥位から開始するのではなく、クッションなどを詰め45°側臥位から開始したり、起立動作であれば、高座位から開始し、徐々に低い位置から起立ができるよう調整を行う。また、体幹介助での歩行訓練やBWSTTは、体幹のコントロールを制限し、下肢の運動に専念することができ、装具の利用は関節の自由度を制限し、股関節や体幹のコントロール、実際の歩行動作に専念することができる。練習を行う際は、何を制限し、何を学習してもらうか明確にしておく必要がある。

●日常生活への転移●

患者が学習している内容をいつでも強化し、練習を与え、それを習熟させ、さらに練習で学習したことをADLに転移する機会を与えることが重要である。そのためには、a.練習の一貫性b.自己管理下での練習・環境づくりが重要となる。

a.練習の一貫性

セラピストとの治療以外の時間に、練習した内容が実施できないと治療効果が発揮されない。また、動作指導の方法にそれぞれ違いがあったり、矛盾があったりするのも同様で、患者に混乱をもたらすだけでなく、効果的な運動を再獲得する上で妨げとなってしまう。そのため、練習したものを繰り返し練習できるよう、病棟スタッフや家族にどのように指導しているか教育する必要がある。

b.自己管理下での練習・環境づくり

日常生活へ転移させるためには、回復に対して受動的に待つのではなく、積極的に参加できるよう促す必要がある。そのため、患者の回復への意欲が高まるような環境づくりが必要となる。

例えば、セラピストとの治療の時間や自主練習の時間、食事、入浴などの時間がいつであるかスケジュール管理を行い、自分で練習できる時間を明らかにする。また、1週間の間にどの程度まで目標を達成するか、1ヵ月後や退院までに実生活でどのように動けるようになるかを明確にするなどのスケジュール・目標管理が必要となる。また、自主練習ができる環境と意欲をかき立てる環境づくりも大切である。

以上、課題指向型アプローチについてのまとめを行った。介入方法や治療技術に関しては、さまざまな意見があると思うが、患者を治療介入する際には、課題の選択と日常生活への転移が重要となると思う。この2つの要素を明確にし、これができる教育・環境づくりを行えば、ある程度どの治療方法を選択してもよい結果を患者に提供できると思う。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

●参考にした書籍●

2016年9月14日水曜日

海外の文献④(脳卒中患者のステッピング課題に対する予測的な姿勢コントロールとステッピング肢の選択における運動前野の役割)

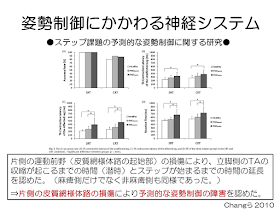

今回は皮質網様体路の起始であるとされている運動前野に関する文献を紹介したいと思う。

今回の文献は、運動前野が予測的な姿勢コントロールやステッピング肢の選択に関わっているか否かを脳卒中患者を対象に検証したものである。

脳卒中患者のステッピング課題に対する予測的な姿勢コントロールとステッピング肢の選択における運動前野の役割

サルやヒトの研究において、運動前野(PMC)は、上肢の視覚を伴う運動の予測的な姿勢コントロールや運動肢の選択に重要な役割を担っていることが報告されている。しなしながら、下肢や歩行に関与する予測的な姿勢コントロールにPMCが関わっているか否かは明らかでない。今回の研究の目的は、PMCが障害されている脳卒中患者を対象に、PMCの障害がステッピング動作における予測的な姿勢コントロールとステッピング肢の選択に影響を与えるかどうかについて調査することである。

方法

対象は、PMC病変患者8例とPMCに病変のない患者7例、2群に年齢と性別等の群属性が似通っている健常成人8例とした。対象の基準は①CTまたはMRI画像により神経内科医と放射線科医によって大脳皮質の虚血性脳卒中と診断されたもの②介助なしで両側共に前方へのステッピングが行えるもの③座位で足関節背屈ができるもの④MMSEが24点以上のものとした。すべての対象者は、ほかの神経疾患を有しておらず、ステッピング課題に影響を与える筋・骨格系や心肺疾患を有していなかった。PMC病変患者群とPMCに病変のない患者群の病巣は片側のみであった。

ステッピング課題は、赤い信号が青い信号に変化したら動作を開始するよう指示された。左右どちらの下肢をステッピングするか事前に知らされている課題の反応時間(SRT)と左右どちらの下肢をステッピングするか知らされていない選択型の反応時間(CRT)を計測した。

信号が変化してから前脛骨筋(TA)の収縮が起こるまでの時間(潜時)と反応時間の測定を行った。TAはステッピング動作の主要な先行的な姿勢筋であるという報告がされているため、今回測定筋にTAを選択した。

結果

SRTとCRTどちらの条件においても、PMC病変患者群は、健常成人群と比較し、麻痺側および非麻痺側下肢のTAの潜時と反応時間が有意に長かった。また、PMC病変患者群は、PMCに病変のない患者群と比較し、麻痺側下肢のTAの潜時と反応時間が有意に長かった(下図B,C,D)。

ステッピング下肢の選択の精度に関しては、3群間に有意差を認めなかった(下図A)。

まとめ

ステッピング課題において、動的姿勢コントロールを確実にするための予測的な姿勢コントロールが実行されるまでステッピング動作の開始は遅れることが報告されている。そのため、ヒトの2足歩行を想定した場合、立脚肢の予測的な姿勢コントロールなしではステッピング動作は困難である。今回の研究において、PMC病変患者群が、PMCに病変のない患者群や健常成人群と比較し、長い潜時と反応時間を示したことにより、PMC病変により両下肢の予測的な姿勢コントロールの実行が遅れることが示された。

今回の結果より、PMCがヒトのステッピングという特異的な課題の予測的な姿勢コントロールに関与していることが示唆された。また、片側のPMC病変が両側下肢の予測的な姿勢コントロールの発生を遅らせることが示唆された。

参考文献

Chang WH, Tang PF, Wang YH, Lin KH, Chiu MJ, Chen SH:Role of the premotor cortex in leg selection and anticipatory postural adjustments associated with a rapid stepping task in patients with stroke.Gait and Posture 2010,32(4);487-493

以上、ステッピング課題の予測的な姿勢コントロールに対する運動前野の役割について報告された文献の紹介を行った。今回の報告より、ヒトのステッピングや歩行という課題においても、運動前野やそれに続く皮質網様体路が損傷されると両側の予測的な姿勢コントロールに障害が起こることが示された論文であると思う。

運動前野や皮質網様体路の損傷により、予測的な姿勢コントロールが障害された患者においては、歩行練習のみでなく、予測的な姿勢コントロール改善へ向けた治療介入が必要と考える。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

今回の文献は、運動前野が予測的な姿勢コントロールやステッピング肢の選択に関わっているか否かを脳卒中患者を対象に検証したものである。

脳卒中患者のステッピング課題に対する予測的な姿勢コントロールとステッピング肢の選択における運動前野の役割

サルやヒトの研究において、運動前野(PMC)は、上肢の視覚を伴う運動の予測的な姿勢コントロールや運動肢の選択に重要な役割を担っていることが報告されている。しなしながら、下肢や歩行に関与する予測的な姿勢コントロールにPMCが関わっているか否かは明らかでない。今回の研究の目的は、PMCが障害されている脳卒中患者を対象に、PMCの障害がステッピング動作における予測的な姿勢コントロールとステッピング肢の選択に影響を与えるかどうかについて調査することである。

方法

対象は、PMC病変患者8例とPMCに病変のない患者7例、2群に年齢と性別等の群属性が似通っている健常成人8例とした。対象の基準は①CTまたはMRI画像により神経内科医と放射線科医によって大脳皮質の虚血性脳卒中と診断されたもの②介助なしで両側共に前方へのステッピングが行えるもの③座位で足関節背屈ができるもの④MMSEが24点以上のものとした。すべての対象者は、ほかの神経疾患を有しておらず、ステッピング課題に影響を与える筋・骨格系や心肺疾患を有していなかった。PMC病変患者群とPMCに病変のない患者群の病巣は片側のみであった。

ステッピング課題は、赤い信号が青い信号に変化したら動作を開始するよう指示された。左右どちらの下肢をステッピングするか事前に知らされている課題の反応時間(SRT)と左右どちらの下肢をステッピングするか知らされていない選択型の反応時間(CRT)を計測した。

信号が変化してから前脛骨筋(TA)の収縮が起こるまでの時間(潜時)と反応時間の測定を行った。TAはステッピング動作の主要な先行的な姿勢筋であるという報告がされているため、今回測定筋にTAを選択した。

結果

SRTとCRTどちらの条件においても、PMC病変患者群は、健常成人群と比較し、麻痺側および非麻痺側下肢のTAの潜時と反応時間が有意に長かった。また、PMC病変患者群は、PMCに病変のない患者群と比較し、麻痺側下肢のTAの潜時と反応時間が有意に長かった(下図B,C,D)。

ステッピング下肢の選択の精度に関しては、3群間に有意差を認めなかった(下図A)。

まとめ

ステッピング課題において、動的姿勢コントロールを確実にするための予測的な姿勢コントロールが実行されるまでステッピング動作の開始は遅れることが報告されている。そのため、ヒトの2足歩行を想定した場合、立脚肢の予測的な姿勢コントロールなしではステッピング動作は困難である。今回の研究において、PMC病変患者群が、PMCに病変のない患者群や健常成人群と比較し、長い潜時と反応時間を示したことにより、PMC病変により両下肢の予測的な姿勢コントロールの実行が遅れることが示された。

今回の結果より、PMCがヒトのステッピングという特異的な課題の予測的な姿勢コントロールに関与していることが示唆された。また、片側のPMC病変が両側下肢の予測的な姿勢コントロールの発生を遅らせることが示唆された。

参考文献

Chang WH, Tang PF, Wang YH, Lin KH, Chiu MJ, Chen SH:Role of the premotor cortex in leg selection and anticipatory postural adjustments associated with a rapid stepping task in patients with stroke.Gait and Posture 2010,32(4);487-493

以上、ステッピング課題の予測的な姿勢コントロールに対する運動前野の役割について報告された文献の紹介を行った。今回の報告より、ヒトのステッピングや歩行という課題においても、運動前野やそれに続く皮質網様体路が損傷されると両側の予測的な姿勢コントロールに障害が起こることが示された論文であると思う。

運動前野や皮質網様体路の損傷により、予測的な姿勢コントロールが障害された患者においては、歩行練習のみでなく、予測的な姿勢コントロール改善へ向けた治療介入が必要と考える。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

2016年8月8日月曜日

海外の文献③(慢性期脳卒中患者における皮質網様体路の機能的役割)

今回も皮質網様体脊髄路に関する海外の文献を紹介したいと思う。

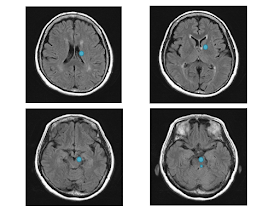

脳卒中患者の20~30%は歩行障害を有していると言われている。歩行能力の重要な神経路として、皮質網様体路と網様体脊髄路からなる皮質網様体脊髄路が知られている。今回紹介する文献は、拡散テンソル画像を用いて、慢性期脳卒中片麻痺患者の皮質網様体路と歩行能力の関係性を調査したものである。

慢性期脳卒中片麻痺患者における皮質網様体路の機能的役割

脳卒中患者の皮質網様体路の損傷についての報告はいくつがされているが、歩行能力との関係性についてはほとんどわかっていない。本研究では、拡散テンソル画像を用いて、慢性期脳卒中片麻痺患者の皮質網様体路と歩行能力の関係性を明らかにすることを目的とした。

方法

対象は、脳卒中患者54名(男:39名、女:15名、平均年齢:54.4±32.75歳)とコントロール患者(健常成人)20名(男:10名、女:10名、平均年齢53.1±33.72歳)とした。脳卒中患者は以下の基準に従って登録されている209名の中から選ばれた。

①初発の脳卒中

②年齢が30~75歳までのもの

③脳卒中発症3か月以上のもの

④皮質下およびテント上(放線冠や基底核、内包)に限定される出血や梗塞があるもの

⑤脳卒中発症24時間以内に自力であるくことが困難であったもの

⑥拡散テンソル画像上で完全な錘体路の損傷を示したもの

運動機能の評価は拡散テンソル画像を撮影した同時期に行われた。歩行能力は、機能的歩行カテゴリースケール(FAC:0~5点)によって評価された。運動機能は、Motricity Index(以下、MI;MMTを基本とした運動機能評価法:最大100点)によって評価された。

今回、歩行能力によって対象者を2つのサブグループに分類した。

サブグループA:歩行困難なもの(FAC:0~2)

サブグループB:歩行可能なもの(FAC:3~5)

結果

54名の対象者のうち、39名(72.2%)が脳出血であり、残りの15名(27.8%)が脳梗塞であった。すべての運動機能において、脳出血と脳梗塞の間に有意差は認められなかった。サブグループ分類ではサブグループAが20名で、サブグループBが34名であった。

サブグループAのすべての対象者とサブグループの対象者のうち30名は、損傷側の大脳半球で皮質網様体路の損傷が認められた。しかしながら、発生率は両群に有意差はなかった。加えて、サブグループBにおいて損傷側の大脳半球の皮質網様体路が残存している患者は、損傷している患者と比較し、FACとMIに関して有意に高い値を示した。

サブグループBの損傷を受けていない大脳半球の皮質網様体路の線維量は、サブグループAやコントロール群と比較し、有意な増加を認めた(表1、図1)。

神経路のDTIパラメーターと運動機能の相関の概要を表2に示す。損傷側の大脳半球の皮質網様体路の線維量がFACやMIと相関を示すわけではなかった。対照的に、損傷を受けていない大脳半球の皮質網様体路の線維量は、FACと正の相関を示し、MIに関しても緩やかな正の相関を示した。

脳卒中患者の20~30%は歩行障害を有していると言われている。歩行能力の重要な神経路として、皮質網様体路と網様体脊髄路からなる皮質網様体脊髄路が知られている。今回紹介する文献は、拡散テンソル画像を用いて、慢性期脳卒中片麻痺患者の皮質網様体路と歩行能力の関係性を調査したものである。

慢性期脳卒中片麻痺患者における皮質網様体路の機能的役割

脳卒中患者の皮質網様体路の損傷についての報告はいくつがされているが、歩行能力との関係性についてはほとんどわかっていない。本研究では、拡散テンソル画像を用いて、慢性期脳卒中片麻痺患者の皮質網様体路と歩行能力の関係性を明らかにすることを目的とした。

方法

対象は、脳卒中患者54名(男:39名、女:15名、平均年齢:54.4±32.75歳)とコントロール患者(健常成人)20名(男:10名、女:10名、平均年齢53.1±33.72歳)とした。脳卒中患者は以下の基準に従って登録されている209名の中から選ばれた。

①初発の脳卒中

②年齢が30~75歳までのもの

③脳卒中発症3か月以上のもの

④皮質下およびテント上(放線冠や基底核、内包)に限定される出血や梗塞があるもの

⑤脳卒中発症24時間以内に自力であるくことが困難であったもの

⑥拡散テンソル画像上で完全な錘体路の損傷を示したもの

運動機能の評価は拡散テンソル画像を撮影した同時期に行われた。歩行能力は、機能的歩行カテゴリースケール(FAC:0~5点)によって評価された。運動機能は、Motricity Index(以下、MI;MMTを基本とした運動機能評価法:最大100点)によって評価された。

今回、歩行能力によって対象者を2つのサブグループに分類した。

サブグループA:歩行困難なもの(FAC:0~2)

サブグループB:歩行可能なもの(FAC:3~5)

結果

54名の対象者のうち、39名(72.2%)が脳出血であり、残りの15名(27.8%)が脳梗塞であった。すべての運動機能において、脳出血と脳梗塞の間に有意差は認められなかった。サブグループ分類ではサブグループAが20名で、サブグループBが34名であった。

サブグループAのすべての対象者とサブグループの対象者のうち30名は、損傷側の大脳半球で皮質網様体路の損傷が認められた。しかしながら、発生率は両群に有意差はなかった。加えて、サブグループBにおいて損傷側の大脳半球の皮質網様体路が残存している患者は、損傷している患者と比較し、FACとMIに関して有意に高い値を示した。

サブグループBの損傷を受けていない大脳半球の皮質網様体路の線維量は、サブグループAやコントロール群と比較し、有意な増加を認めた(表1、図1)。

神経路のDTIパラメーターと運動機能の相関の概要を表2に示す。損傷側の大脳半球の皮質網様体路の線維量がFACやMIと相関を示すわけではなかった。対照的に、損傷を受けていない大脳半球の皮質網様体路の線維量は、FACと正の相関を示し、MIに関しても緩やかな正の相関を示した。

図1:皮質網様体路および皮質脊髄路の拡散テンソル画像

A:サブグループの皮質網様体路および皮質脊髄路の拡散テンソル画像(青矢印:脳卒中が原因で線維が遮断されている)。サブグループBでは、サブグループAやコントロール群と比較し、損傷を受けていない大脳半球の皮質網様体路の線維量が増加している(緑矢印)。

まとめ

今回、慢性期脳卒中患者における皮質網様体路の歩行に関連した機能的な役割について調査した。今回の研究より、損傷を受けていない大脳半球の皮質網様体路の線維量の増加が慢性期脳卒中患者の歩行能力に関連があることが示唆された。しかしながら、過去の研究では、損傷側の運動前野の活性化が歩行能力の改善に有意な相関を示したという報告もある。これは、今回重度の錘体路の損傷を呈した患者のみを対象としたことが影響したかもしれない。今後は、軽症患者を対象とした皮質網様体路の機能的な役割を明らかにする必要があると思われた。また、前庭脊髄路などの歩行に関わりがあると言われている神経路に関する評価が行われていないため、その他の経路に関しても今後調査する必要がある。

参考文献

Jang SH,Chang CH,Lee J,Kim CS,Seo JP,Yeo SS:Functional role of the corticoreticular pathway in chronic stroke patients.Stroke 2013,44;1099-1104

以上、慢性期脳卒中患者における皮質網様体路の歩行に関連した機能的役割についての報告を行った文献を紹介した。皮質網様体路は動作に先行する予測的な姿勢制御に関わる神経路であると言われており、同側を下降するものや反対側を下降するものなどがあり、機能的な役割もさまざまであると言われている。今回の研究結果より非損傷側の大脳皮質より始まり、同側を下降し、麻痺側といわれている上下肢・体幹の先行性の姿勢コントロールに働くと考えられている皮質橋網様体脊髄路の活性化が重要である可能性が考えられた。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

以上、慢性期脳卒中患者における皮質網様体路の歩行に関連した機能的役割についての報告を行った文献を紹介した。皮質網様体路は動作に先行する予測的な姿勢制御に関わる神経路であると言われており、同側を下降するものや反対側を下降するものなどがあり、機能的な役割もさまざまであると言われている。今回の研究結果より非損傷側の大脳皮質より始まり、同側を下降し、麻痺側といわれている上下肢・体幹の先行性の姿勢コントロールに働くと考えられている皮質橋網様体脊髄路の活性化が重要である可能性が考えられた。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

2016年8月1日月曜日

第6回ボバース研究会学術大会

7月30日、31日に大阪で行われた第6回ボバース研究会学術大会に参加した。前年度に引き続き、今回も演題発表をさせて頂いた。

今回の発表では多くの先生より、アドバイスを頂き、大変勉強になった。今回の発表と通じて、①患者望む課題を明らかにすること②その課題に必要な構成要素を明らかにすること③構成要素と構成要素のConnectionを図るためのPart taskを明らかにすることの難しさと重要性を改めて実感した。

私たちの行う治療は、ただ機能改善や構成要素の改善を図ることではなく、患者の望む活動を達成するために、患者と共に問題点を共有し、段階付けをしながら、構成要素と構成要素を繋いでいくことであると再認識した。

2日目には高草木先生の神経生理学の講演があった。何度か高草木先生の講演を聞きに行かせて頂いているが、今まで聞いたことのない話も盛り込まれていた。高草木先生の話は分かりやすく、クリアに頭の中に入ってきたが、臨床に生かせるよう今後も勉強を深めていく必要があると感じた。

2016年7月4日月曜日

海外の文献②(被殻出血による片麻痺患者の錐体路と皮質網様体路の損傷の特徴)

引き続き、皮質網様体路に関する文献を紹介したいと思う。

今回の研究は、拡散テンソル画像を用いて被殻出血による片麻痺患者の錐体路と皮質網様体路の損傷の特徴を調査したものである。

被殻出血による片麻痺患者の錐体路と皮質網様体路の損傷の特徴

被殻出血は脳出血の中でも発生頻度が高い。被殻の周辺には錐体路や皮質網様体路などの運動に関わる神経路が走行している。錐体路は、主に四肢の遠位部の制御を行い、皮質網様体路と網様体脊髄路からなる皮質網様体脊髄路は、四肢遠位部、特に手の微細な運動を行う際の中枢部と四肢近位筋の制御を行っていると言われている。そのため、錐体路と皮質網様体路の解明は、脳卒中患者の運動障害の解明にとって重要である。今回、拡散テンソル画像を用いて被殻出血による片麻痺患者の錐体路と皮質網様体路の損傷の特徴を明らかにすることを目的とした調査を行った。

方法

対象は、大学病院にリハビリテーション目的で入院している患者57名(男37名、女20名、平均年齢55.1歳、右出血31名、左出血26名)とした。対象の基準は①初発の脳卒中であること②年齢が20~75歳であること③拡散テンソル画像を脳出血後8~30日の間で撮影していること④自然発生的な被殻出血であること⑤出血層と反対側の運動障害を呈していること⑥既往に神経学的あるいは精神医学的な問題のないものとした。臨床の評価項目は、Motricity Index(以下、MI;MMTを基本とした運動機能評価法)とmodified Brunnstrom Classification(以下、MBC;手の評価)、機能的歩行カテゴリー(FAC)を利用した。評価は拡散テンソル画像を撮影した時期と同時期に行った。

各神経線維を同定するため、錘体路の起点ROIは、橋中部前方に配置し、ターゲットROIは橋下部前方に配置した。皮質網様体路の起点ROIは、網様体に配置し、ターゲットROIは中脳被蓋に配置した。神経線維の損傷の程度によって、タイプⅠ(損傷を認めない)とタイプⅡ(軽度あるいは部分的な損傷)、タイプⅢ(重篤または完全損傷)の3つに分類した。また、錘体路と皮質網様体路の損傷の有無によって患者を4グループに分類した。

Aグループ:錘体路と皮質網様体路どちらも正常なもの

Bグループ:錘体路のみ損傷しているもの

Cグループ:皮質網様体路のみ損傷しているもの

Dグループ:錘体路と皮質網様体路のどちらも損傷しているもの

図1:各グループの錘体路と皮質網様体路の拡散テンソル画像

(黄:損傷側の錘体路 オレンジ:損傷側の皮質網様体路 コントロール:健常成人の画像)

結果

57名の対象者の内、Aグループは3名(5.3%)でBグループは4名(7.0%)、Cグループは13名(22.8%)、Dグループは37名(64.9%)であった。MIとMBC、FACはAとB、Cグループと比較しDグループは有意に低値を示した。また、MIはBとCグループと比較しAグループが有意に高値を示した。MBCとFACは、AとB、Cグループの3群間に有意な差を認めなかった。しかしながら、MIやMBCはAグループ → Cグループ → Bグループ → Dグループの順でよい結果を示し、FACはAグループ → Bグループ → Cグループ → Dグループの順でよい結果を示した。平均年齢や出血量は4群間に有意な差を認めなかった。加えて、出血量とMIやMBC、FACとの間に相関を認めなかった。

神経線維の損傷については、錘体路の損傷は41名(71.9%)、皮質網様体路は50名(87.8%)で認められた。損傷のタイプは、タイプⅡを有する対象の比率は、錘体路と皮質網様体路で同様(17.6%)であった。タイプⅢを有する対象の比率は、錘体路が54.3%、皮質網様体路が70.4%で皮質網様体路が高値を示した。

まとめ

今回、拡散テンソル画像を用いて被殻出血を有する57名の片麻痺患者の錘体路と皮質網様体路の損傷の特徴を調査した。今回の結果では、皮質網様体路の損傷の発生率の方が錘体路の損傷の発生率より高値を示しており、被殻出血を有する患者は、錘体路よりも皮質網様体路の損傷の方が発生しやすい傾向にあることが示された。また、MIやMBCはAグループ → Cグループ → Bグループ → Dグループの順でよい結果を示し、FACはAグループ → Bグループ → Cグループ → Dグループの順でよい結果を示しており、錘体路は主に随意運動に関わる機能が障害され、皮質網様体路の損傷では主に歩行の障害を呈することが示された。さらに、出血量とMIやMBC、FACとの相関が認められなかったことから、出血のサイズは神経路の損傷にとって重要でなく、出血の位置が重要であると思われた。今回は、リハビリテーションを目的に入院している被殻出血患者のみの調査であるため、すべての被殻出血患者の検討が行えたわけではない。今後さらなる調査が必要である。

参考文献

Yoo JS, Choi BY, Chang CH, Jung YJ, Kim SH, Jang SH.:Characteristics of injury of the corticospinal tract and corticoreticular pathway in hemiparetic patients with putaminal hemorrhage.BMC Neurology 2014, 14;121

以上、被殻出血による錘体路と皮質網様体路の損傷の特徴について調査した文献の紹介を行った。今回の結果からも外側運動制御系である錘体路は主に随意収縮を、内側運動制御系である皮質網様体路は姿勢筋緊張に関わり歩行獲得の有無に影響を与えることが示唆された。今回の結果で興味深かったのは、片麻痺を呈しリハ目的で病院に入院している患者の中でも、神経の損傷を呈していない者が数名(5.3%)いたということである。これは、画像評価の精度にも問題があったのかもしれない。しかしながら、脳卒中=片麻痺と障害像を定義するのではなく、入院早期より障害されるであろう機能を適切に評価を行い、各症例に適したアプローチを行うことが我々療法士にとって重要であると思われた。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

2016年6月15日水曜日

海外の文献①(ヒトの皮質網様体路~拡散テンソル画像による検査~)

今回は、皮質網様体路に関する文献を紹介したいと思う。皮質網様体路に関する報告は、ネコなどの四足動物のものが多く、ヒトの皮質網様体路の同定は困難であった。しかし、近年の画像診断技術の発展により、拡散テンソル画像などを利用し、皮質下レベルの神経路の明視化と局在化が可能となった。今回の研究は、拡散テンソル画像を用いてヒトの皮質網様体路の同定を行ったものである。

ヒトの皮質網様体路~拡散テンソル画像による検査~

皮質網様体脊髄路は錐体外路の1つである。これらは体幹と四肢近位筋に分布しており、姿勢コントロールと移動に関係していると言われている。皮質網様体脊髄路は、皮質網様体路と網様体脊髄路からなる。皮質網様体路は6野から生じることが知られており、動物実験では皮質網様体路の解剖と機能についての報告があるが、ヒトでは解剖学的な同定は行われていない。今回、ヒトの皮質脊髄路の同定を行うことを目的とした調査を行った。

方法

対象は、神経疾患の既往のない右利きの成人24名(男性13名、女性11名、平均年齢32.75±9.65歳)とした。神経路の同定は拡散テンソル画像を用いた。皮質網様体路を同定するために、起点ROI(関心領域)を延髄網様体に配置した。ターゲットROIは、第1ターゲットROIを中脳被蓋に、第2ターゲットROIを6野に配置した。また、比較対象として皮質脊髄路の同定も行った。皮質脊髄路の起点ROIは錐体に配置し、ターゲットROIは運動野(4野)に配置した。

結果

結果を下記図に示す。青色の線維が皮質網様体路で、オレンジ色(と赤)の線維が皮質脊髄路である。皮質網様体路は皮質脊髄路の前方を走行し、放線冠と内包後脚を下降した。そして、中脳や橋では被蓋を通り、橋・延髄網様体で終了した。半球間で線維量に違いは認められなかった。

まとめ

拡散テンソル画像を用いることにより皮質網様体路の解剖学的な同定を行うことができた。しかし、今回の調査ですべての線維が同定できたわけではない。今後、臨床研究も含めた調査を行う必要があり、今回の調査で得られた経路の信頼性と有効性を示す必要がある。

参考文献

Yeo SS, Chang MC, Kwon YH, Jung YJ, Jang SH.: Corticoreticular pathway in the human brain: diffusion tensor tractography study.Neurosci Lett. 2012 Feb 2;508(1):9-12.

以上、ヒトの皮質網様体脊髄路の解剖学的な同定に関する論文を紹介した。今回示された皮質網様体路は、以前、新人研修の中で引用した教科書に載っていたものとはやや異なるものであった。新人研修(画像から見る運動障害~内側運動制御系~)

これは、今回の論文内に書かれているように、ヒトの皮質網様体路の同定は、以前までは困難なものであり、正確に把握できていなかったことが考えられる。また、今回の研究の限界で指摘されているように、今回の研究が皮質網様体路のすべての経路を網羅できていないことが影響しているのかもしれない。

今後もさまざまな論文を読みながら知識を深めていきたいと思う。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

ヒトの皮質網様体路~拡散テンソル画像による検査~

皮質網様体脊髄路は錐体外路の1つである。これらは体幹と四肢近位筋に分布しており、姿勢コントロールと移動に関係していると言われている。皮質網様体脊髄路は、皮質網様体路と網様体脊髄路からなる。皮質網様体路は6野から生じることが知られており、動物実験では皮質網様体路の解剖と機能についての報告があるが、ヒトでは解剖学的な同定は行われていない。今回、ヒトの皮質脊髄路の同定を行うことを目的とした調査を行った。

方法

対象は、神経疾患の既往のない右利きの成人24名(男性13名、女性11名、平均年齢32.75±9.65歳)とした。神経路の同定は拡散テンソル画像を用いた。皮質網様体路を同定するために、起点ROI(関心領域)を延髄網様体に配置した。ターゲットROIは、第1ターゲットROIを中脳被蓋に、第2ターゲットROIを6野に配置した。また、比較対象として皮質脊髄路の同定も行った。皮質脊髄路の起点ROIは錐体に配置し、ターゲットROIは運動野(4野)に配置した。

結果

結果を下記図に示す。青色の線維が皮質網様体路で、オレンジ色(と赤)の線維が皮質脊髄路である。皮質網様体路は皮質脊髄路の前方を走行し、放線冠と内包後脚を下降した。そして、中脳や橋では被蓋を通り、橋・延髄網様体で終了した。半球間で線維量に違いは認められなかった。

まとめ

拡散テンソル画像を用いることにより皮質網様体路の解剖学的な同定を行うことができた。しかし、今回の調査ですべての線維が同定できたわけではない。今後、臨床研究も含めた調査を行う必要があり、今回の調査で得られた経路の信頼性と有効性を示す必要がある。

参考文献

Yeo SS, Chang MC, Kwon YH, Jung YJ, Jang SH.: Corticoreticular pathway in the human brain: diffusion tensor tractography study.Neurosci Lett. 2012 Feb 2;508(1):9-12.

以上、ヒトの皮質網様体脊髄路の解剖学的な同定に関する論文を紹介した。今回示された皮質網様体路は、以前、新人研修の中で引用した教科書に載っていたものとはやや異なるものであった。新人研修(画像から見る運動障害~内側運動制御系~)

これは、今回の論文内に書かれているように、ヒトの皮質網様体路の同定は、以前までは困難なものであり、正確に把握できていなかったことが考えられる。また、今回の研究の限界で指摘されているように、今回の研究が皮質網様体路のすべての経路を網羅できていないことが影響しているのかもしれない。

今後もさまざまな論文を読みながら知識を深めていきたいと思う。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

2016年6月9日木曜日

雑誌「理学療法学」への掲載決定(Stroke Care Unit における理学療法実施回数の増加がFIM の改善に与える影響について)

書いていた論文の雑誌「理学療法学」への掲載が決定した。どうやら 8月発行予定の43巻 4号に掲載してくれるらしい。どんなものであれ自分で書いた文章が雑誌に掲載されるというのはうれしいものですね。

今回書いた論文は、去年の日本理学療法学術大会で発表したもので、SCUの担当理学療法士の増員と理学療法の実施回数の増加がFIMに影響を与えるかどうかについて調査したのものである。

この研究を行おうと思った経緯を説明すると、当院はSCUを21床有し、年間1100~1200例の脳卒中患者の受け入れを行っている急性期病院である。SCUでのリハ内容を充実させるため、理学療法士の増員を図り、SCU内の理学療法が2回実施できる体制をとった。体制が整い軌道に乗ったくらいの時期に、AVERTの急性期リハに対する調査結果を示した論文が発表された。内容は、早期から高密度・高頻度の介入は、mRS0-2(全く症候がない~軽度の障害)という良好な結果に含まれる割合を減少させたというネガティブなものであった。( The AVERT Trial Collaboration group:Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial.Lancet.2015;386:46-55)

リハ量を増加させると悪くなるとは、全く思っておらず、せっかく理学療法士の増員を図り、多くのリハを提供したのに悪くなっていては元も子もない。当院の結果はどのようなものであったか、良い結果が出ることを願いながら今回の調査を行った。結果としては、理学療法士の増員を図り実施回数を増加させることで実施単位数の増加が図れた。また、FIM利得は増員前と比較し増員後の方が優位に改善していた。これにより、発症1.3±1.5日より開始された理学療法2.9単位、作業療法2.1単位の計5.0単位の実施量、そして理学療法2回、作業療法1回の計3回の頻度の実施量と実施頻度によってADLが改善することが示され、ホッとした。

内容に興味があれば、次回の雑誌「理学療法学」を読んでみて下さい。

J-Stageで早期公開も行われているようなので、こちらもどうぞ。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/rigaku/advpub/0/advpub_11115/_pdf

今回書いた論文は、去年の日本理学療法学術大会で発表したもので、SCUの担当理学療法士の増員と理学療法の実施回数の増加がFIMに影響を与えるかどうかについて調査したのものである。

この研究を行おうと思った経緯を説明すると、当院はSCUを21床有し、年間1100~1200例の脳卒中患者の受け入れを行っている急性期病院である。SCUでのリハ内容を充実させるため、理学療法士の増員を図り、SCU内の理学療法が2回実施できる体制をとった。体制が整い軌道に乗ったくらいの時期に、AVERTの急性期リハに対する調査結果を示した論文が発表された。内容は、早期から高密度・高頻度の介入は、mRS0-2(全く症候がない~軽度の障害)という良好な結果に含まれる割合を減少させたというネガティブなものであった。( The AVERT Trial Collaboration group:Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial.Lancet.2015;386:46-55)

リハ量を増加させると悪くなるとは、全く思っておらず、せっかく理学療法士の増員を図り、多くのリハを提供したのに悪くなっていては元も子もない。当院の結果はどのようなものであったか、良い結果が出ることを願いながら今回の調査を行った。結果としては、理学療法士の増員を図り実施回数を増加させることで実施単位数の増加が図れた。また、FIM利得は増員前と比較し増員後の方が優位に改善していた。これにより、発症1.3±1.5日より開始された理学療法2.9単位、作業療法2.1単位の計5.0単位の実施量、そして理学療法2回、作業療法1回の計3回の頻度の実施量と実施頻度によってADLが改善することが示され、ホッとした。

内容に興味があれば、次回の雑誌「理学療法学」を読んでみて下さい。

J-Stageで早期公開も行われているようなので、こちらもどうぞ。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/rigaku/advpub/0/advpub_11115/_pdf

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

2016年5月30日月曜日

第51回日本理学療法学術大会

今年も日本理学療法学術大会に参加した。

今回は札幌で行われたが、羽田空港の火事で講師の先生や発表者が来れず、セッションが中止されるものがあったり(参加できなくなった方もおられると思う)、最終日はJRのトラブルで空港行の電車のダイヤが乱れたりと交通機関のトラブルが続いた学会であった。

今回の学会で一番印象に残ったものは、再生医療に関するものであった。亜急性期の脳卒中患者や脊髄損傷患者に対するものであったが、外科的な手術ではなく、本人の脊髄幹細胞を培養し、静注するだけで運動麻痺や失語症といった機能障害の改善が認められていた。しかも、1回の静注で6か月から1年程度、中枢神経系の回復が起こるようで、ほぼ完全麻痺であった頸髄損傷者が走れるぐらいまで改善し、趣味のピアノが弾けるまでになっていたことに驚いた。脳梗塞患者も同様で、梗塞巣が消失し、上肢完全麻痺の状態であっても実用手レベルまで改善を認めていた。この治療法は、数年後には実用化される予定らしく、近い未来は麻痺による機能障害は、認められなくなってくるのかもしれない。

ただ、中枢神経系の改善が認められるといってもリハが必要なくなるわけではなく、重要であることには変わりはないとのことであった(リハ介入者と非介入者では機能に差が出たとの報告あり)。今後は、利き手交換に代表される代償動作の獲得を目指すのではなく、機能改善を追及していくリハが求められると思った。

私はというと、今回はポスター発表を行った。発表したポスターを下記に示しておくので、興味があればご覧ください。発表した内容を文章化できれば・・・と思う。

今回は札幌で行われたが、羽田空港の火事で講師の先生や発表者が来れず、セッションが中止されるものがあったり(参加できなくなった方もおられると思う)、最終日はJRのトラブルで空港行の電車のダイヤが乱れたりと交通機関のトラブルが続いた学会であった。

今回の学会で一番印象に残ったものは、再生医療に関するものであった。亜急性期の脳卒中患者や脊髄損傷患者に対するものであったが、外科的な手術ではなく、本人の脊髄幹細胞を培養し、静注するだけで運動麻痺や失語症といった機能障害の改善が認められていた。しかも、1回の静注で6か月から1年程度、中枢神経系の回復が起こるようで、ほぼ完全麻痺であった頸髄損傷者が走れるぐらいまで改善し、趣味のピアノが弾けるまでになっていたことに驚いた。脳梗塞患者も同様で、梗塞巣が消失し、上肢完全麻痺の状態であっても実用手レベルまで改善を認めていた。この治療法は、数年後には実用化される予定らしく、近い未来は麻痺による機能障害は、認められなくなってくるのかもしれない。

ただ、中枢神経系の改善が認められるといってもリハが必要なくなるわけではなく、重要であることには変わりはないとのことであった(リハ介入者と非介入者では機能に差が出たとの報告あり)。今後は、利き手交換に代表される代償動作の獲得を目指すのではなく、機能改善を追及していくリハが求められると思った。

私はというと、今回はポスター発表を行った。発表したポスターを下記に示しておくので、興味があればご覧ください。発表した内容を文章化できれば・・・と思う。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

2016年5月18日水曜日

新人研修(画像から見る運動障害~内側運動制御系~)

前回に引き続き、新人研修で行ったものについてまとめていきたいと思う。

今回は、内側運動制御系についてまとめていく。

●網様体脊髄路●

内側運動制御系は、網様体脊髄路や前庭脊髄路、視蓋脊髄路など起始核が脳幹に存在する脳幹-脊髄下降路と、大脳皮質に起始する前皮質脊髄路がある。今回は、網様体脊髄路についてまとめていく。網様体脊髄路は、皮質や基底核、視床、小脳などさまざまな場所から入力を受けている(下記図は脳の地図より引用)。

網様体脊髄路のうち、予測的な姿勢コントロールに関わるものは、6野(補足運動野と運動前野)から出る、皮質網様体路を介して駆動される。皮質-網様体-脊髄路は、皮質橋網様体脊髄路(内側網様体脊髄路)と皮質延髄網様体脊髄路(外側網様体脊髄路)に分けられる。皮質橋網様体脊髄路は、主に姿勢筋緊張の促通を、皮質延髄網様体脊髄路は、主に姿勢筋緊張の抑制を行っていると言われている。

また、皮質橋網様体脊髄は、主に同側の体幹・骨盤・四肢近位部の姿勢筋緊張のコントロールを行い、運動開始前におこる姿勢コントロールに関与しているとされている。皮質延髄網様体脊髄は、主に反対側の四肢近位部(~遠位部)の姿勢筋緊張のコントロールを行い、運動に随伴して起こる姿勢コントロールに関与しているとされている。詳しくはこちら

●皮質網様体路●

網様体脊髄路を駆動する皮質網様体路の経路を下記に示す(脳の地図帳より引用)。皮質網様体路は主に6野から起こり、内包の膝を通り、大脳脚を下降する。

●脳画像●

MRI画像上の皮質-網様体-脊髄路を下記に示す。図に示した領域に病変があると姿勢筋緊張のコントロール(特に予測的な姿勢コントロール)の障害が出現する。

以上、脳画像から見る皮質網様体脊髄路の障害についてのまとめを行った。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

今回は、内側運動制御系についてまとめていく。

●網様体脊髄路●

内側運動制御系は、網様体脊髄路や前庭脊髄路、視蓋脊髄路など起始核が脳幹に存在する脳幹-脊髄下降路と、大脳皮質に起始する前皮質脊髄路がある。今回は、網様体脊髄路についてまとめていく。網様体脊髄路は、皮質や基底核、視床、小脳などさまざまな場所から入力を受けている(下記図は脳の地図より引用)。

網様体脊髄路のうち、予測的な姿勢コントロールに関わるものは、6野(補足運動野と運動前野)から出る、皮質網様体路を介して駆動される。皮質-網様体-脊髄路は、皮質橋網様体脊髄路(内側網様体脊髄路)と皮質延髄網様体脊髄路(外側網様体脊髄路)に分けられる。皮質橋網様体脊髄路は、主に姿勢筋緊張の促通を、皮質延髄網様体脊髄路は、主に姿勢筋緊張の抑制を行っていると言われている。

また、皮質橋網様体脊髄は、主に同側の体幹・骨盤・四肢近位部の姿勢筋緊張のコントロールを行い、運動開始前におこる姿勢コントロールに関与しているとされている。皮質延髄網様体脊髄は、主に反対側の四肢近位部(~遠位部)の姿勢筋緊張のコントロールを行い、運動に随伴して起こる姿勢コントロールに関与しているとされている。詳しくはこちら

●皮質網様体路●

網様体脊髄路を駆動する皮質網様体路の経路を下記に示す(脳の地図帳より引用)。皮質網様体路は主に6野から起こり、内包の膝を通り、大脳脚を下降する。

●脳画像●

MRI画像上の皮質-網様体-脊髄路を下記に示す。図に示した領域に病変があると姿勢筋緊張のコントロール(特に予測的な姿勢コントロール)の障害が出現する。

以上、脳画像から見る皮質網様体脊髄路の障害についてのまとめを行った。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

2016年5月14日土曜日

新人研修(画像から見る運動障害~外側運動制御系~)

今年度も新人研修を行うこととなった。

今年度は前年度のものに加えて、脳画像に関する分野を担当することとなったので、その内容についてまとめていきたいと思う。

●姿勢・運動に関わる神経システム●

以前にもブログで書いたことがあるが、我々が行う運動や姿勢のコントロールを行っている神経系は大きく2つに分類される。1つ目は主に姿勢筋緊張の調整に関わる内側運動制御系で、もう1つは随意収縮に関わる外側運動制御系である。詳しくはこちら

今回は外側運動制御系の主力である外側皮質脊髄路についてまとめたいと思う。

●外側皮質脊髄路●

外側皮質脊髄路は運動野である4野を起始とし、延髄の錐体で交差し対側の背側索を下降する。経路は下記に示す。(イラストで分かる神経症候より)

●脳画像●

MRI画像上の外側皮質脊髄路を下記に示す。図に示した領域に病変があると反対側の随意収縮の障害が出現する。

脳画像から運動障害を予測すると共に、機能予後に関しても判断する必要がある。機能の改善が見込める場合は、代償動作の獲得を目指すのではなく、機能改善や効率的な動きの改善に向けたアプローチが必要である。

以上、脳画像から見る外側運動制御系の障害についてのまとめを行った。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

今年度は前年度のものに加えて、脳画像に関する分野を担当することとなったので、その内容についてまとめていきたいと思う。

●姿勢・運動に関わる神経システム●

以前にもブログで書いたことがあるが、我々が行う運動や姿勢のコントロールを行っている神経系は大きく2つに分類される。1つ目は主に姿勢筋緊張の調整に関わる内側運動制御系で、もう1つは随意収縮に関わる外側運動制御系である。詳しくはこちら

今回は外側運動制御系の主力である外側皮質脊髄路についてまとめたいと思う。

●外側皮質脊髄路●

外側皮質脊髄路は運動野である4野を起始とし、延髄の錐体で交差し対側の背側索を下降する。経路は下記に示す。(イラストで分かる神経症候より)

●脳画像●

MRI画像上の外側皮質脊髄路を下記に示す。図に示した領域に病変があると反対側の随意収縮の障害が出現する。

以上、脳画像から見る外側運動制御系の障害についてのまとめを行った。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

2016年5月1日日曜日

ボバースの文献⑤:重度の運動障害を呈した脳卒中患者に対する介入‐ボバースコンセプトに基づいた早期座位・立位・歩行練習‐

引き続き、ボバースに関する文献を紹介したいと思う。

現在の脳卒中患者に対する治療のエビデンスでは、課題指向型訓練を集中的に反復して行うことにより、運動の回復を促進することが示されている。しかし、重度の運動障害を呈した患者では、特定の運動課題を実施できないものも多い。今回の文献は、重度の運動麻痺やバランス障害を呈した脳卒中患者に対して、ボバースコンセプトに基づいた早期の座位・立位・歩行練習が効果があるかどうかを示したものである。

重度の運動障害を呈した脳卒中患者に対する介入‐ボバースコンセプトに基づいた早期座位・立位・歩行練習‐

ボバースコンセプトは、中枢神経系の障害による姿勢コントロールと運動、機能化に問題を持つ個人に対する評価と治療のための問題解決アプローチと定義されている。ボバースコンセプトの目的は、より効率的な方法を提案することであり、環境やハンドリングを通して入力される感覚を変化させることで、問題点を明らかにし、運動課題に対するパフォーマンスを改善させることである。今回、ボバースコンセプトに基づいた早期の座位・立位・歩行練習などの動的バランス練習が静的なバランス練習と比較し運動やバランス能力の改善に効果があるかどうかを検証した。

方法

対象は、入院中の脳梗塞および脳出血患者のうち、基準を満たした48名であった。本研究の基準は①年齢が60歳~74歳であること②STREAMの総合点が5点以下の重度な運動障害を認めたこと③入院1ヵ月以内に理学療法を開始したこと④バイタルサインおよび神経徴候が安定していること⑤不安定な内部疾患を呈していないことであった。対象者はボバースコンセプトに基づいた静的なバランス練習を中心に行う群(A群)24名とボバースコンセプトに基づいた動的なバランス練習を中心に行う群(B群)24名にランダムに割り振られた。

評価項目には、STREAMとBerg balance scale(以下BBS)を利用した。評価の測定は、介入前と4週間後、8週間後に実施した。

どちらの介入もボバースコンセプトに基づき運動やバランスに対する治療を行った。運動やバランスを改善するために、筋のアライメントや長さ、弾性力の改善を図り、姿勢筋緊張の改善を図った。運動課題の難易度を調整するために、姿勢コントロールが可能な姿勢から治療を開始し、難しい場合はハンドリングによるコントロールを行った。A群は、静的な座位バランス、動的な座位バランス、静的な立位バランス、動的な立位バランス、歩行の順で治療が行われ、自力で可能にならなければ次に進まなかった。B群は、静的な座位・立位バランスが困難な場合は、動的な座位・立位バランス練習を実施した。静的な座位バランスが可能となれば立位バランス練習を、静的な立位バランスが可能となれば歩行練習を実施した。どちらの介入も50分の理学療法を週5回、8週間実施した。

結果

年齢や発症から開始までの期間、開始前のSTREAMの点数、開始前のBBSスコアは2群間に差を認めなかった。4週後のSTREAMの点数は、A群は上肢が9.5±9.4、下肢が12.7±6.3、基本動作項目が10.8±3.6、総合点が11.0±4.5であった。B群は上肢が10.8±12.0、下肢が24.4±11.1、基本動作項目が20.4±9.7、総合点が18.5±9.8であった。8週後のSTREAMの点数は、A群は上肢が33.3±15.9、下肢が35.6±11.1、基本動作項目が32.2±8.7、総合点が33.7±10.5であった。B群は上肢が33.9±20.5、下肢が53.5±14.1、基本動作項目が67.9±14.9、総合点が51.8±14.6であった。4週後および8週後のどちらも下肢項目と基本動作項目、総合点はB群がA群より有意に高値を示したが、上肢項目は有意差を認めなかった。4週後のBBSスコアはA群が3.3±1.3でB群が11.8±6.8であった。8週後のBBSスコアはA群が12.1±5.5でB群が34.1±11.4であった。4週後および8週後のどちらもB群がA群より有意に高値を示した。

まとめ

ボバースコンセプトに基づき、早期から静的な座位・立位バランスが困難な時期から、動的な座位・立位バランスや歩行練習を実施することにより、運動とバランス能力の改善を認めた。ボバースコンセプトの基づき早期から動的な座位・立位バランスや歩行練習を実施することが重度の運動障害を呈した脳卒中患者に対して有効であることが示された。

参考文献

Tang Q, Tan L, Li B, Huang X, Ouyang C, Zhan H, Pu Q, Wu L:Early sitting, standing, and walking in conjunction with contemporary Bobath approach for stroke patients with severe motor deficit. Top Stroke Rehabil. 2014 Mar-Apr;21(2):120-7.

以上、重度の運動障害を呈した脳卒中患者に対するボバースコンセプトに基づいた介入についての文献を紹介した。今回の文献は、ボバースコンセプトに基づいた介入同士の比較であったため、ボバースコンセプトによる介入が他のアプローチと比較して有効かどうかはわからないが、姿勢コントロールや難易度の調整等を行いながらアクティブに活動が行えるように誘導するなどのボバースコンセプトに基づいた介入は、重度の運動障害を呈する脳卒中患者に対しても有効なアプローチであることが示された文献であると思う。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

現在の脳卒中患者に対する治療のエビデンスでは、課題指向型訓練を集中的に反復して行うことにより、運動の回復を促進することが示されている。しかし、重度の運動障害を呈した患者では、特定の運動課題を実施できないものも多い。今回の文献は、重度の運動麻痺やバランス障害を呈した脳卒中患者に対して、ボバースコンセプトに基づいた早期の座位・立位・歩行練習が効果があるかどうかを示したものである。

重度の運動障害を呈した脳卒中患者に対する介入‐ボバースコンセプトに基づいた早期座位・立位・歩行練習‐

ボバースコンセプトは、中枢神経系の障害による姿勢コントロールと運動、機能化に問題を持つ個人に対する評価と治療のための問題解決アプローチと定義されている。ボバースコンセプトの目的は、より効率的な方法を提案することであり、環境やハンドリングを通して入力される感覚を変化させることで、問題点を明らかにし、運動課題に対するパフォーマンスを改善させることである。今回、ボバースコンセプトに基づいた早期の座位・立位・歩行練習などの動的バランス練習が静的なバランス練習と比較し運動やバランス能力の改善に効果があるかどうかを検証した。

方法

対象は、入院中の脳梗塞および脳出血患者のうち、基準を満たした48名であった。本研究の基準は①年齢が60歳~74歳であること②STREAMの総合点が5点以下の重度な運動障害を認めたこと③入院1ヵ月以内に理学療法を開始したこと④バイタルサインおよび神経徴候が安定していること⑤不安定な内部疾患を呈していないことであった。対象者はボバースコンセプトに基づいた静的なバランス練習を中心に行う群(A群)24名とボバースコンセプトに基づいた動的なバランス練習を中心に行う群(B群)24名にランダムに割り振られた。

評価項目には、STREAMとBerg balance scale(以下BBS)を利用した。評価の測定は、介入前と4週間後、8週間後に実施した。

どちらの介入もボバースコンセプトに基づき運動やバランスに対する治療を行った。運動やバランスを改善するために、筋のアライメントや長さ、弾性力の改善を図り、姿勢筋緊張の改善を図った。運動課題の難易度を調整するために、姿勢コントロールが可能な姿勢から治療を開始し、難しい場合はハンドリングによるコントロールを行った。A群は、静的な座位バランス、動的な座位バランス、静的な立位バランス、動的な立位バランス、歩行の順で治療が行われ、自力で可能にならなければ次に進まなかった。B群は、静的な座位・立位バランスが困難な場合は、動的な座位・立位バランス練習を実施した。静的な座位バランスが可能となれば立位バランス練習を、静的な立位バランスが可能となれば歩行練習を実施した。どちらの介入も50分の理学療法を週5回、8週間実施した。

結果

年齢や発症から開始までの期間、開始前のSTREAMの点数、開始前のBBSスコアは2群間に差を認めなかった。4週後のSTREAMの点数は、A群は上肢が9.5±9.4、下肢が12.7±6.3、基本動作項目が10.8±3.6、総合点が11.0±4.5であった。B群は上肢が10.8±12.0、下肢が24.4±11.1、基本動作項目が20.4±9.7、総合点が18.5±9.8であった。8週後のSTREAMの点数は、A群は上肢が33.3±15.9、下肢が35.6±11.1、基本動作項目が32.2±8.7、総合点が33.7±10.5であった。B群は上肢が33.9±20.5、下肢が53.5±14.1、基本動作項目が67.9±14.9、総合点が51.8±14.6であった。4週後および8週後のどちらも下肢項目と基本動作項目、総合点はB群がA群より有意に高値を示したが、上肢項目は有意差を認めなかった。4週後のBBSスコアはA群が3.3±1.3でB群が11.8±6.8であった。8週後のBBSスコアはA群が12.1±5.5でB群が34.1±11.4であった。4週後および8週後のどちらもB群がA群より有意に高値を示した。

まとめ

ボバースコンセプトに基づき、早期から静的な座位・立位バランスが困難な時期から、動的な座位・立位バランスや歩行練習を実施することにより、運動とバランス能力の改善を認めた。ボバースコンセプトの基づき早期から動的な座位・立位バランスや歩行練習を実施することが重度の運動障害を呈した脳卒中患者に対して有効であることが示された。

参考文献

Tang Q, Tan L, Li B, Huang X, Ouyang C, Zhan H, Pu Q, Wu L:Early sitting, standing, and walking in conjunction with contemporary Bobath approach for stroke patients with severe motor deficit. Top Stroke Rehabil. 2014 Mar-Apr;21(2):120-7.

以上、重度の運動障害を呈した脳卒中患者に対するボバースコンセプトに基づいた介入についての文献を紹介した。今回の文献は、ボバースコンセプトに基づいた介入同士の比較であったため、ボバースコンセプトによる介入が他のアプローチと比較して有効かどうかはわからないが、姿勢コントロールや難易度の調整等を行いながらアクティブに活動が行えるように誘導するなどのボバースコンセプトに基づいた介入は、重度の運動障害を呈する脳卒中患者に対しても有効なアプローチであることが示された文献であると思う。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

2016年4月18日月曜日

2016年4月17日日曜日

ボバースの文献④:現代の脳卒中患者に対するボバースコンセプトとは?(理学療法士に対する意識調査)

引き続き、ボバースに関する文献を紹介したいと思う。

今回の文献は、現代の脳卒中患者に対するボバースコンセプトがどのように変化しているかを明らかにするために行われた研究を記したものである。ボバースコンセプトは、その時代の神経科学を背景とする臨床推論に基づき、評価・介入を行っており、神経科学の発展と共にその基盤となる理論的な背景も変化している。今回はボバースの講習会に参加したことのある理学療法士を対象としたフォーカスグループインタビューを行い調査を行った。

※フォーカスグループインタビューとは、特定のテーマに焦点を当て、特定の対象を集めて行うグループインタビューであり、質的な情報把握を行うために用いられる。グループで行うことにより単独インタビューでは得られない、奥深くそして幅広い情報内容を引き出すことが可能となる。

現代の脳卒中患者に対するボバースコンセプトとは?(理学療法士に対する意識調査)

今回の研究は、理学療法士と共にボバースコンセプトの理論的な背景として認められているものは何か、また、1990年に発表された成人片麻痺に対するボバースコンセプトに基づいた評価・治療について示した書籍に記されたものからどのように変化したのかを調査することを目的とした。

方法

フォーカスグループインタビューに参加した理学療法士は、過去3年以内にボバースの基礎講習会もしくは上級者講習会に参加した8名であった。彼らの経験年数は平均9.4年(5-15年)であった。参加者は、興味を持つ領域により2つのグループに分けられた。1つは、神経科学に興味を持つグループ(グループA)で、もう1つは、高齢者に興味を持つグループ(グループB)である。グループAは、5人で構成されており、その中にはボバースのインストラクター1名とインストラクター候補生1名が含まれた。しかし、インストラクター候補生(セラピストC)はグループインタビューを行う日に参加できなかったため、事前に単独のインタビューが行われた。グループBは、3名で構成された。

ディスカッションは、いくつかのボバースコンセプトの論文に基づいて行われた。

結果

各グループで議論されたキーワードは、正常動作と筋緊張のコントロール、ファシリテーション、運動学習、ボバース概念についてであった。各ワードについて議論された内容について下記に示す。

【正常動作】

以前は、神経発達学的な評価・治療が行われていた。しかし、グループAは、現在は子供の発達ではなく、正常運動と神経の可塑性が治療の基盤となっていると主張した。神経の可塑性は、損傷後の成人の中枢神経システムの変化を指しており、この変化は、患者が環境やハンドリングなどから受け取る情報によって良いものにも悪いものにもなると述べられた。グループBは、正常動作も活動を通して促通することが重要であると主張した。セラピストCは、反射抑制パターンによる筋緊張の抑制から、姿勢のセットに変化したと主張した。また、どのグループも筋骨格系のアライメントを適正に整えることが重要であると述べた。

【筋緊張のコントロール】

筋緊張をコントロールすることは、すべてのセラピストにとって正常動作を促通するための重要なポイントであった。グループAは、活動だけでなく、正常動作に必要な構成要素の治療の必要性について主張した。グループBは、患者が動きやすくなる場合、代償の許容が必要であると述べた。すべてのセラピストは、過去に筋緊張をコントロールすることに対する偏りがあったと感じていた。現在も、筋緊張のコントロールは重要であるが、動作の促通と共に併用されている。

「筋緊張が正常化されることが、自然で自由な動きを達成するための唯一の方法であるが、異常な筋緊張をコントロールする最善の方法は、実際により正常な動作を促通することである。筋緊張をコントロールするためだけに多くの時間を費やすことはない」

【ファシリテーション】

今までは、多くの時間を筋緊張を整える時間に費やしており、なかなか活動へ移らなかった。しかし、現在では、中枢神経システムの可塑的な変化をもたらすためには活動が必要であるとすべてのセラピストが同意した。最適な運動を促通する際、適切なアライメントを整えるためにハンドリングや他のセラピストのサポート、環境調整などが必要であった。ファシリテーションを行う際には、セラピストが段階的にHands onから離脱し、患者自身にコントロールしてもらうよう促す必要があった。

ファシリテーションにおける感覚入力に関して、グループAでは、言語的な入力は、強化や不必要な活動をやめる際に固有感覚入力の補助的手段として利用されており、視覚入力も補助的な扱いであると述べられた。グループBでは、すべての感覚入力(Hans onによる入力および視覚や言語による入力)が運動の促通のために用いられることに同意したが、セラピストのHands onによる感覚入力が重要であることが主張された。

すべてのグループで、全課題とは別の姿勢で構成要素のファシリテーションを行うことに同意したが、最終的には歩行や対象物へのリーチのような全課題を通して構成要素の結合を図る必要があることに同意した。患者の目標となる活動を達成することが治療の最終目標であった。

「数年前までは、構成要素の準備が整うまでは誰も歩かさなかった。しかし、現在は、構成要素の準備が整う魔法の日まで歩行を延期することはなく、歩きながらファシリテーションを行うだろう」

【運動学習】

介入によって患者が新しい動作方法を学習していなくても、低いレベルで神経回路にアクセスしていると述べられた。ボバースコンセプトにおいて、重要な構成要素を強化するために、多くの異なった課題を経験させる機会を作ることが重要であった。運動コントロールを強化するために、神経回路に反復してアクセスすることが重要であったが、それは必ずしも同じ動作を行うことを意味していなかった。例えば、歩行に必要な構成要素は、臥位や座位、立位、プローンスタンディングなどで行われるかもしれない。多くの異なった姿勢や課題で正確な構成要素を反復することが重要であった。しかし、最終的には、目標となる課題を通して、構成要素の結合を図る必要があった。

【ボバース概念】

1990年以来ボバースコンセプトがどのように発展してきたかについて多くの時間を費やした。セラピストは、いくつかの文献に記載されている内容について議論した。それは、神経発達的な順序や運動の回復方法、近位に対する遠位のコントロール、課題と構成要素の関係性、治療のキャリーオーバー、歩行補助具と装具であった。神経発達学的な順序での回復はもはや支持されていなかった。すべてのセラピストは、近位の安定だけでなく、近位と遠位どちらとも促通が必要であることに同意した。正常動作の構成要素の促通を行うことは、現在も重要であったが、最終的には、目標となる課題を通して、構成要素の結合を図る必要があった。キャリーオーバーを成し遂げるためには、治療以外時間の動き方・生活の仕方について患者にアドバイスをしなければならないと述べられた。装具や歩行補助具の利用は、より正確な動きを得るためにそれらを利用することに同意した。また、装具や歩行補助具の利用が治療の失敗であるという見解をしてはならないという事に同意が得られた。

まとめ

本研究では、ボバースコンセプトが1990年以降どのように変化したかについて調査した。現在のボバースコンセプトでは、反射抑制パターンや神経発達学的な知見は利用されなくなっており、神経の可塑性などの神経科学的な知見が利用されている。また、筋緊張のコントロールは、現在も重要な要素であるが、動作の促通が常に併用されている。ファシリテーションには、Hands onによる徒手的な誘導に加えて、言語入力や視覚的な入力などすべての感覚入力が利用されている。以前は、活動のための準備に多くの時間を費やしていた。現在も重要な要素であるが、目的指向的な活動が各治療において常に導入されており、課題指向型アプローチはボバースコンセプトの重要な要素となっている。装具や歩行補助具の利用に関しても、より正確な動きを得るためにそれらが利用されている。

参考文献

Lennon S, Ashburn A:The Bobath concept in stroke rehabilitation: a focus group study of the experienced physiotherapists' perspective.Disabil Rehabil. 2000 Oct 15;22(15):665-74.

以上、ボバースコンセプトがどのように変化したのかを示した文献を紹介した。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

今回の文献は、現代の脳卒中患者に対するボバースコンセプトがどのように変化しているかを明らかにするために行われた研究を記したものである。ボバースコンセプトは、その時代の神経科学を背景とする臨床推論に基づき、評価・介入を行っており、神経科学の発展と共にその基盤となる理論的な背景も変化している。今回はボバースの講習会に参加したことのある理学療法士を対象としたフォーカスグループインタビューを行い調査を行った。

※フォーカスグループインタビューとは、特定のテーマに焦点を当て、特定の対象を集めて行うグループインタビューであり、質的な情報把握を行うために用いられる。グループで行うことにより単独インタビューでは得られない、奥深くそして幅広い情報内容を引き出すことが可能となる。

現代の脳卒中患者に対するボバースコンセプトとは?(理学療法士に対する意識調査)

今回の研究は、理学療法士と共にボバースコンセプトの理論的な背景として認められているものは何か、また、1990年に発表された成人片麻痺に対するボバースコンセプトに基づいた評価・治療について示した書籍に記されたものからどのように変化したのかを調査することを目的とした。

方法

フォーカスグループインタビューに参加した理学療法士は、過去3年以内にボバースの基礎講習会もしくは上級者講習会に参加した8名であった。彼らの経験年数は平均9.4年(5-15年)であった。参加者は、興味を持つ領域により2つのグループに分けられた。1つは、神経科学に興味を持つグループ(グループA)で、もう1つは、高齢者に興味を持つグループ(グループB)である。グループAは、5人で構成されており、その中にはボバースのインストラクター1名とインストラクター候補生1名が含まれた。しかし、インストラクター候補生(セラピストC)はグループインタビューを行う日に参加できなかったため、事前に単独のインタビューが行われた。グループBは、3名で構成された。

ディスカッションは、いくつかのボバースコンセプトの論文に基づいて行われた。

結果

各グループで議論されたキーワードは、正常動作と筋緊張のコントロール、ファシリテーション、運動学習、ボバース概念についてであった。各ワードについて議論された内容について下記に示す。

【正常動作】

以前は、神経発達学的な評価・治療が行われていた。しかし、グループAは、現在は子供の発達ではなく、正常運動と神経の可塑性が治療の基盤となっていると主張した。神経の可塑性は、損傷後の成人の中枢神経システムの変化を指しており、この変化は、患者が環境やハンドリングなどから受け取る情報によって良いものにも悪いものにもなると述べられた。グループBは、正常動作も活動を通して促通することが重要であると主張した。セラピストCは、反射抑制パターンによる筋緊張の抑制から、姿勢のセットに変化したと主張した。また、どのグループも筋骨格系のアライメントを適正に整えることが重要であると述べた。

【筋緊張のコントロール】

筋緊張をコントロールすることは、すべてのセラピストにとって正常動作を促通するための重要なポイントであった。グループAは、活動だけでなく、正常動作に必要な構成要素の治療の必要性について主張した。グループBは、患者が動きやすくなる場合、代償の許容が必要であると述べた。すべてのセラピストは、過去に筋緊張をコントロールすることに対する偏りがあったと感じていた。現在も、筋緊張のコントロールは重要であるが、動作の促通と共に併用されている。

「筋緊張が正常化されることが、自然で自由な動きを達成するための唯一の方法であるが、異常な筋緊張をコントロールする最善の方法は、実際により正常な動作を促通することである。筋緊張をコントロールするためだけに多くの時間を費やすことはない」

【ファシリテーション】

今までは、多くの時間を筋緊張を整える時間に費やしており、なかなか活動へ移らなかった。しかし、現在では、中枢神経システムの可塑的な変化をもたらすためには活動が必要であるとすべてのセラピストが同意した。最適な運動を促通する際、適切なアライメントを整えるためにハンドリングや他のセラピストのサポート、環境調整などが必要であった。ファシリテーションを行う際には、セラピストが段階的にHands onから離脱し、患者自身にコントロールしてもらうよう促す必要があった。

ファシリテーションにおける感覚入力に関して、グループAでは、言語的な入力は、強化や不必要な活動をやめる際に固有感覚入力の補助的手段として利用されており、視覚入力も補助的な扱いであると述べられた。グループBでは、すべての感覚入力(Hans onによる入力および視覚や言語による入力)が運動の促通のために用いられることに同意したが、セラピストのHands onによる感覚入力が重要であることが主張された。

すべてのグループで、全課題とは別の姿勢で構成要素のファシリテーションを行うことに同意したが、最終的には歩行や対象物へのリーチのような全課題を通して構成要素の結合を図る必要があることに同意した。患者の目標となる活動を達成することが治療の最終目標であった。

「数年前までは、構成要素の準備が整うまでは誰も歩かさなかった。しかし、現在は、構成要素の準備が整う魔法の日まで歩行を延期することはなく、歩きながらファシリテーションを行うだろう」

【運動学習】

介入によって患者が新しい動作方法を学習していなくても、低いレベルで神経回路にアクセスしていると述べられた。ボバースコンセプトにおいて、重要な構成要素を強化するために、多くの異なった課題を経験させる機会を作ることが重要であった。運動コントロールを強化するために、神経回路に反復してアクセスすることが重要であったが、それは必ずしも同じ動作を行うことを意味していなかった。例えば、歩行に必要な構成要素は、臥位や座位、立位、プローンスタンディングなどで行われるかもしれない。多くの異なった姿勢や課題で正確な構成要素を反復することが重要であった。しかし、最終的には、目標となる課題を通して、構成要素の結合を図る必要があった。

【ボバース概念】

1990年以来ボバースコンセプトがどのように発展してきたかについて多くの時間を費やした。セラピストは、いくつかの文献に記載されている内容について議論した。それは、神経発達的な順序や運動の回復方法、近位に対する遠位のコントロール、課題と構成要素の関係性、治療のキャリーオーバー、歩行補助具と装具であった。神経発達学的な順序での回復はもはや支持されていなかった。すべてのセラピストは、近位の安定だけでなく、近位と遠位どちらとも促通が必要であることに同意した。正常動作の構成要素の促通を行うことは、現在も重要であったが、最終的には、目標となる課題を通して、構成要素の結合を図る必要があった。キャリーオーバーを成し遂げるためには、治療以外時間の動き方・生活の仕方について患者にアドバイスをしなければならないと述べられた。装具や歩行補助具の利用は、より正確な動きを得るためにそれらを利用することに同意した。また、装具や歩行補助具の利用が治療の失敗であるという見解をしてはならないという事に同意が得られた。

まとめ

本研究では、ボバースコンセプトが1990年以降どのように変化したかについて調査した。現在のボバースコンセプトでは、反射抑制パターンや神経発達学的な知見は利用されなくなっており、神経の可塑性などの神経科学的な知見が利用されている。また、筋緊張のコントロールは、現在も重要な要素であるが、動作の促通が常に併用されている。ファシリテーションには、Hands onによる徒手的な誘導に加えて、言語入力や視覚的な入力などすべての感覚入力が利用されている。以前は、活動のための準備に多くの時間を費やしていた。現在も重要な要素であるが、目的指向的な活動が各治療において常に導入されており、課題指向型アプローチはボバースコンセプトの重要な要素となっている。装具や歩行補助具の利用に関しても、より正確な動きを得るためにそれらが利用されている。

参考文献

Lennon S, Ashburn A:The Bobath concept in stroke rehabilitation: a focus group study of the experienced physiotherapists' perspective.Disabil Rehabil. 2000 Oct 15;22(15):665-74.

以上、ボバースコンセプトがどのように変化したのかを示した文献を紹介した。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

2016年3月7日月曜日

ボバースの文献③:ボバースアプローチと整形外科的アプローチの比較

引き続き、ボバースに関する文献の紹介を行いたいと思う。

リハビリテーションの報告において、多くの研究は治療効果をADLスコアのみで示しており、能力改善に影響を与えるという報告は多くあるが、麻痺などの機能障害に関する改善を示したものは多くない。

今回紹介する文献は、ボバースコンセプトに基づく介入と整形外科的な視点に基づく介入の効果の違いを機能面と能力面から比較・検討を行ったものである。また、検証する集団を整えるため、回復ステージ別に分けて比較を行っている。

ボバースアプローチと整形外科的アプローチの比較:無作為比較試験

今回の目的は、整形外科的なアプローチと比較して、脳卒中患者におけるボバースアプローチの効果があるかどうかを調査することである。また、臨床研究の問題点として、対象となる患者集団が不均一であることが提言されているため、回復段階別に比較・検討を行うこととする。

方法

対象は、下肢のBrunnstrom recovery stage(以下BRS)がⅡ~Ⅴまでの脳卒中片麻痺患者で、コミュニケーションが可能でリハビリに意欲的なものとした。この基準を満たす44名が対象となった。BRSに応じてBRSⅡ~Ⅲを痙縮患者、Ⅳ~Ⅴを回復患者とした。痙縮患者は21名でボバースアプローチ群10名と整形外科的アプローチ群11名に無作為に割り振られた。回復患者は23名でボバースアプローチ群11名と整形外科的アプローチ群12名に無作為に割り振られた。

評価項目には、機能障害はStroke impairment assessment set(以下SIAS)の下肢運動項目と筋緊張の項目を、能力障害には、運動機能評価スケール(motor assessment scale:以下MAS)とBerg balance scale(以下BBS)、Stroke impact scale(以下SIS)を利用した。評価の測定は介入前と終了時の計2回実施した。

ボバースコンセプトに基づいた介入は、筋緊張の正常化や姿勢コントロール・正常運動バターンの再学習などバランス反応と運動の質を最適化することを目的に、徒手的な促通や言語・視覚的フィードバックを通じた介入が行われた。治療介入は、成人のボバース講習会を受講した理学療法士2名が実施した。どちらも10年以上の経験があり、少なくとも5年間はボバースコンセプトに基づく介入を行っていた。整形外科的な介入には、他動運動や自動介助運動、自動運動、抵抗運動が含まれ、患者に随意的なコントロールを要求しながら筋力増強訓練を実施した。寝返りや立ち上がり、移乗、歩行などの特異的な活動の反復に焦点を当てた介入も早期から実施し、歩行訓練は、非麻痺側で支持しながら平行棒内から開始された。治療介入は、2名の理学療法士が実施した。どちらも10年以上の経験があり、少なくとも5年間は脳卒中に対するアプローチを行っていた。

どちらの介入も1回40分を20回実施した。

結果

●痙縮患者●

基本情報に両群に差を認めなかった。治療介入後、両群共にSIASの下肢運動項目とMAS、BBSの有意な改善を認めた。さらに、ボバースアプローチ群はSIASの筋緊張とSISの有意な改善を示した。2群間の比較では、ボバースアプローチ群が、整形外科的アプローチ群と比較し、筋緊張とMAS、SISにおいて有意な改善を示した。BBSとSIASの下肢運動項目に関しては有意差を認めなかった。

●回復患者●

基本情報に両群に差を認めなかった。治療介入後、両群共にBBSとSISに有意な改善を認めた。さらに、ボバースアプローチ群はMASの有意な改善を示した。2群間の比較では、ボバースアプローチ群が、整形外科的アプローチ群と比較し、MASとBBS、SISにおいて有意な改善を示した。SIASの下肢運動項目と筋緊張の項目に関しては有意差を認めなかった。

まとめ

ボバースアプローチおよび整形外科的なアプローチどちらも患者の機能および能力改善を促進した。痙縮患者および回復患者のどちらにおいても整形外科的なアプローチよりもボバースアプローチの方が有効であった。

参考文献

Wang RY, Chen HI, Chen CY, Yang YR:Efficacy of Bobath versus orthopaedic approach on impairment and function at different motor recovery stages after stroke: a randomized controlled study.Clin Rehabil. 2005 Mar;19(2):155-64.

以上、ボバースアプローチと整形外科的なアプローチの比較を行った文献の紹介を行った。BRSによって患者の回復段階の群分けを行うことに関しては、少々違和感を感じる(StageⅡ~Ⅲが痙縮患者という事も含めて)が、回復段階に限らず、筋力増強訓練やその時点の患者の能力に応じた動作練習を中心に行うよりも、神経生理学的な知見に基づき、将来的な姿勢・運動学習を見据えた介入を行う方が脳卒中患者の機能・能力の改善のためには有効であることが示された文献であると思う。

興味のある方はこちらもどうぞ

今回紹介した論文のletter to the editor

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

リハビリテーションの報告において、多くの研究は治療効果をADLスコアのみで示しており、能力改善に影響を与えるという報告は多くあるが、麻痺などの機能障害に関する改善を示したものは多くない。

今回紹介する文献は、ボバースコンセプトに基づく介入と整形外科的な視点に基づく介入の効果の違いを機能面と能力面から比較・検討を行ったものである。また、検証する集団を整えるため、回復ステージ別に分けて比較を行っている。

ボバースアプローチと整形外科的アプローチの比較:無作為比較試験

今回の目的は、整形外科的なアプローチと比較して、脳卒中患者におけるボバースアプローチの効果があるかどうかを調査することである。また、臨床研究の問題点として、対象となる患者集団が不均一であることが提言されているため、回復段階別に比較・検討を行うこととする。

方法

対象は、下肢のBrunnstrom recovery stage(以下BRS)がⅡ~Ⅴまでの脳卒中片麻痺患者で、コミュニケーションが可能でリハビリに意欲的なものとした。この基準を満たす44名が対象となった。BRSに応じてBRSⅡ~Ⅲを痙縮患者、Ⅳ~Ⅴを回復患者とした。痙縮患者は21名でボバースアプローチ群10名と整形外科的アプローチ群11名に無作為に割り振られた。回復患者は23名でボバースアプローチ群11名と整形外科的アプローチ群12名に無作為に割り振られた。

評価項目には、機能障害はStroke impairment assessment set(以下SIAS)の下肢運動項目と筋緊張の項目を、能力障害には、運動機能評価スケール(motor assessment scale:以下MAS)とBerg balance scale(以下BBS)、Stroke impact scale(以下SIS)を利用した。評価の測定は介入前と終了時の計2回実施した。

ボバースコンセプトに基づいた介入は、筋緊張の正常化や姿勢コントロール・正常運動バターンの再学習などバランス反応と運動の質を最適化することを目的に、徒手的な促通や言語・視覚的フィードバックを通じた介入が行われた。治療介入は、成人のボバース講習会を受講した理学療法士2名が実施した。どちらも10年以上の経験があり、少なくとも5年間はボバースコンセプトに基づく介入を行っていた。整形外科的な介入には、他動運動や自動介助運動、自動運動、抵抗運動が含まれ、患者に随意的なコントロールを要求しながら筋力増強訓練を実施した。寝返りや立ち上がり、移乗、歩行などの特異的な活動の反復に焦点を当てた介入も早期から実施し、歩行訓練は、非麻痺側で支持しながら平行棒内から開始された。治療介入は、2名の理学療法士が実施した。どちらも10年以上の経験があり、少なくとも5年間は脳卒中に対するアプローチを行っていた。

どちらの介入も1回40分を20回実施した。

結果

●痙縮患者●

基本情報に両群に差を認めなかった。治療介入後、両群共にSIASの下肢運動項目とMAS、BBSの有意な改善を認めた。さらに、ボバースアプローチ群はSIASの筋緊張とSISの有意な改善を示した。2群間の比較では、ボバースアプローチ群が、整形外科的アプローチ群と比較し、筋緊張とMAS、SISにおいて有意な改善を示した。BBSとSIASの下肢運動項目に関しては有意差を認めなかった。

●回復患者●

基本情報に両群に差を認めなかった。治療介入後、両群共にBBSとSISに有意な改善を認めた。さらに、ボバースアプローチ群はMASの有意な改善を示した。2群間の比較では、ボバースアプローチ群が、整形外科的アプローチ群と比較し、MASとBBS、SISにおいて有意な改善を示した。SIASの下肢運動項目と筋緊張の項目に関しては有意差を認めなかった。

まとめ

ボバースアプローチおよび整形外科的なアプローチどちらも患者の機能および能力改善を促進した。痙縮患者および回復患者のどちらにおいても整形外科的なアプローチよりもボバースアプローチの方が有効であった。

参考文献

Wang RY, Chen HI, Chen CY, Yang YR:Efficacy of Bobath versus orthopaedic approach on impairment and function at different motor recovery stages after stroke: a randomized controlled study.Clin Rehabil. 2005 Mar;19(2):155-64.

以上、ボバースアプローチと整形外科的なアプローチの比較を行った文献の紹介を行った。BRSによって患者の回復段階の群分けを行うことに関しては、少々違和感を感じる(StageⅡ~Ⅲが痙縮患者という事も含めて)が、回復段階に限らず、筋力増強訓練やその時点の患者の能力に応じた動作練習を中心に行うよりも、神経生理学的な知見に基づき、将来的な姿勢・運動学習を見据えた介入を行う方が脳卒中患者の機能・能力の改善のためには有効であることが示された文献であると思う。

興味のある方はこちらもどうぞ

今回紹介した論文のletter to the editor

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

2016年2月21日日曜日

CPGについて考える(運動学・神経学的な考察)

以前、ボバースコンセプト(Locomotion)のブログ中で中枢パターン発生器(Central pattern generator:CPG)についてのコメントを掲載した。今回は、もう少し詳しく掘り下げてみたいと思う。

歩行を遂行するためには、①下肢の支持性②ステップ動作③バランス能力が必要である。 歩行におけるCPGは、①下肢の支持性と②ステップ動作の要素からなり、下肢の支持性とステップ動作の切り替えを中枢からの指令なしでも行えるように調整するものである。

CPGはなぜ必要か?

歩行を遂行するためには、①下肢の支持性②ステップ動作③バランス能力が必要である。 歩行におけるCPGは、①下肢の支持性と②ステップ動作の要素からなり、下肢の支持性とステップ動作の切り替えを中枢からの指令なしでも行えるように調整するものである。

CPGはなぜ必要か?

歩行には上記図のようにさまざまな筋がそれぞれ必要なタイミングで活動しており、これらすべてを中枢による指令でコントロールすることは困難であり、効率的ではない。

CPGのように脊髄レベルでの自律的な運動では、大脳皮質が関与することなく運動を遂行することが可能となる。つまり、CPGの機能的な役割は、高位中枢の負担を軽減し、ほかの情報処理(周囲に注意を払う・話しながら歩くなど)に大脳皮質を利用できるようにすることである。

例えば、高齢者を対象とした実験では、話しながら歩くという2重課題が遂行困難な群と遂行可能な群を比較したところ、遂行困難な群では話していない歩行中でも前頭葉の過活動を認め、歩行中の大脳皮質の関与が多かったという報告がある(2重課題が遂行困難な群は転倒率も高かった)。歩行は移動手段であって目的動作でないため、目的動作を遂行するためにCPGは重要な役割を担っている。

CPGのモデル

CPGは上記のようなモデルで説明されることが多く、CPGの発現には①ゴルジ腱器官からの荷重情報と②関節運動に伴う筋紡錘からの情報が必要である。さらに、立脚から遊脚に切り替える際には股関節屈筋および足関節底屈筋への伸長刺激が重要となる。

ここでゴルジ腱器官への感覚入力に対する反応についておさらいをする。感覚システムのブログでも記載したが、ゴルジ腱器官への感覚刺激は、立脚時と遊脚時では示す反応が異なる。立脚期では刺激に対して同名筋を促通し、遊脚期では同名筋を抑制する反応を示す。

立脚期から遊脚期への切り替え

立脚期から遊脚期への切り替えには股関節屈筋および足関節底屈筋への伸長刺激が重要であることを述べた。それでは、股関節屈筋および足関節底屈筋への伸長刺激がどのように関与しているのであろうか?

ヒトが歩行中に足が地面に接地する立脚期前半に身体重心は減速し、後半に加速する。この加速期には股関節屈曲および足関節底屈トルクが強く作用する。この遊脚に必要なトルクの産生には、腱の弾性要素が強く関与しているとされている。

ヒトの遊脚動作に関する研究

我々が行う動作は、その個体にとって最もエネルギー効率の良い方法を選択している。歩行に関しては、名古屋工科大学の佐野明人教授が示したものが有名であるが、動力を持っていない歩行ロボットによる「受動歩行」においてもヒトの正常歩行と同様の歩行様式をとっている。そのため、正常歩行は最も効率の良い方法といえる。

また、遊脚動作に関する研究では、最適化計算によって求めた消費エネルギー最小軌道と正常歩行の遊脚軌道を比較したものがある。この研究では、最適化計算を①腱の弾性要素を考慮しない軌道②腓腹筋の腱の弾性要素を考慮した軌道③腸腰筋の腱の弾性要素を考慮した軌道の3つの条件で行い、最適性を検討している。その結果、弾性要素を考慮しない場合、足を十分に持ち上がることは困難であったと報告している。また、弾性要素を考慮すると足の持ち上がりは大きくなるが、正常歩行の遊脚軌道と最も類似していたのは腸腰筋の腱の弾性要素を考慮した軌道であったとしており、腱の作用による足の持ち上がりにより躓きを防いでいる可能性があると報告している。

(末永博康 他:腱の弾性要素を考慮した消費エネルギー最小規範に基づくヒトの遊脚運動の考察.電子通信学会 2009)

さらに、腓腹筋の腱に関して、立脚相後半まで腓腹筋の筋線維は等尺性収縮に近い活動をしながら、腱組織を伸長し、腱組織の弾性エネルギー貯蓄を行っているとしており、立脚相の最後に伸びたバネが縮むように腱を短縮させ、大きなパワーを産生し、蹴り出しを行っているという報告もある。

つまり、立脚期から遊脚期への切り替えの際は、腱を伸長することが重要であり、そのためには、立脚終期に股関節が伸展・足関節が背屈方向に誘導される必要がある。これは、上記で述べたCPGに必要な要素と一致する。

しかし、これだけでは歩行動作は完成しない。

歩行動作を完成させるためにはToe clearanceを確保するための足関節背屈と遊脚期から立脚期への切り替えるための遊脚終期の遊脚肢の減速が必要である。

遊脚肢のコントロール

遊脚肢のコントロールには関節運動に伴う筋紡錘からの情報が必要である。しかし、足関節背屈に必要な前脛骨筋や遊脚終期の減速に必要な大殿筋は、立脚期中、相反抑制にて筋活動が抑制されているため、伸長刺激に対して即座に対応できる状態ではないことが考えられる。

伸長刺激に即座に対応するために、レンショウ細胞による反回抑制が作用していると考えられる。レンショウ細胞は主動作筋の活動が高まると活性化され、主動作筋を抑制するとともにⅠa介在ニューロンにも作用し、拮抗筋への抑制(相反抑制)を抑制させる(脱抑制)。この作用により、前脛骨筋や大殿筋は活性化され、伸長刺激に即座に対応することが可能となると考えられる。

以上、CPGのメカニズムについての考察を行った。CPGの発現には①強い支持性②腱の伸長③反回抑制が必要と思われる。遊脚が腱の弾性作用によって発現しているとするならば、強い支持性を獲得し、股関節伸展・足関節背屈位へのコントロールができれば、ステップ動作は行えると思われる。

効率的な歩行の獲得には、強く・安定した立脚肢の獲得が必要と思われる。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

2016年2月5日金曜日

ボバースの文献②:片麻痺患者の歩行に対する治療の即時効果について

前回に引き続き、ボバースに関する論文を紹介したいと思う。

今回紹介する論文は、ハンドリングによる歩行誘導の即時効果について示したものである。

片麻痺患者の歩行に対する治療の即時効果について(杖歩行および杖なし歩行との比較)

ボバースセラピスト(以下NDT)は歩行能力再建に向けて、左右対称的な歩行や筋緊張の調整を図りながら、効率的な歩行パターンの再獲得を目的に介入を行っている。この研究は、歩行ハンドリングにおける治療効果について明らかにすることを目的としている。

対象と方法

対象は、発症平均2.2ヶ月(1.3ヶ月~3.8ヶ月)の慢性期脳卒中片麻痺患者22名である。すべての対象は自力歩行が可能であるが、下肢伸展方向への姿勢筋緊張の高まりや、遊脚時に骨盤を持ち上げるなどの特徴を認めた。

測定は、3つの条件をランダムに行った。条件は①杖なしでの歩行②杖歩行③セラピストによるハンドリングでの歩行である。ハンドリングを行うセラピストは、NDTであり、脳卒中片麻痺の治療に数年関わっている者であった。歩行ハンドリングでは、患者がより効率的に歩けるように、骨盤より誘導を行いながら以下の点を意識しながら実施した。

・麻痺側立脚期においては①麻痺側への重心移動②麻痺側股関節の伸展③麻痺側膝関節の過伸展の予防を、麻痺側遊脚期においては、体幹を抗重力伸展位に保つこと意識した。

測定項目は、歩行速度とストライド長、ケイデンス、立脚時間、左右対称性、股関節屈伸角度、歩行中の下肢筋電図(前脛骨筋・下腿三頭筋・大腿二頭筋・外側広筋・中殿筋)とした。

また、治療後の長期的な効果を検出するために、5名を対象に治療1時間後の杖なし歩行の評価を行った。

結果

杖なし歩行と杖歩行の比較では、すべての項目において有意な差を認めなかった。セラピストによるハンドリング中の歩行は、歩行速度の改善とストライド長の延長、麻痺側の単脚支持期の延長、非麻痺側の立脚期の減少、左右対称性の改善、股関節伸展角度の増大、荷重時の下腿三頭筋・外側広筋・大腿二頭筋・中殿筋の筋活動向上を認めた。

治療介入1時間後の評価では、すべての項目において有意な差を認めなかった。

まとめ

セラピストによるハンドリングでの歩行の間、立脚期の様々な筋活動の向上と共に、バランスのとれた歩行パターンが確認できた。麻痺側下肢の立脚時間延長と股関節伸展角度の増大、左右対称性の改善、歩行速度の向上に対して、治療介入の即時的な効果があることが示された。

参考文献

Hesse S, Jahnke MT, Schaffrin A, Lucke D, Reiter F, Konrad M:Immediate effects of therapeutic facilitation on the gait of hemiparetic patients as compared with walking with and without a cane. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1998 Dec;109(6):515-22.

以上、ハンドリングによる歩行誘導の即時効果についての論文を紹介した。

今回紹介した文献は古い文献ではあるが、ハンドリングによる歩容の変化を示したものであった。

歩行を遂行するためには、下肢の支持性とステップ動作、バランス能力が必要である。介助下での歩行は、バランスの自主学習が困難であると言う理由で、否定的にとらえられるとこもある。

一方、近年、下肢の支持性やバランスの側面を排除した免荷式のトレッドミルやロボットを利用したアプローチが報告されている。これらは、ステップ動作を練習することにより、CPGの賦活やタイミングのよい選択的な筋活動を学習することを目的としており、効果も示されている。

ハンドリングでの歩行練習は、ステップ動作の練習として利用でき、CPGの賦活やタイミングのよい選択的な筋活動の学習を促す事ができる可能性があると考える。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

今回紹介する論文は、ハンドリングによる歩行誘導の即時効果について示したものである。

片麻痺患者の歩行に対する治療の即時効果について(杖歩行および杖なし歩行との比較)

ボバースセラピスト(以下NDT)は歩行能力再建に向けて、左右対称的な歩行や筋緊張の調整を図りながら、効率的な歩行パターンの再獲得を目的に介入を行っている。この研究は、歩行ハンドリングにおける治療効果について明らかにすることを目的としている。

対象と方法

対象は、発症平均2.2ヶ月(1.3ヶ月~3.8ヶ月)の慢性期脳卒中片麻痺患者22名である。すべての対象は自力歩行が可能であるが、下肢伸展方向への姿勢筋緊張の高まりや、遊脚時に骨盤を持ち上げるなどの特徴を認めた。

測定は、3つの条件をランダムに行った。条件は①杖なしでの歩行②杖歩行③セラピストによるハンドリングでの歩行である。ハンドリングを行うセラピストは、NDTであり、脳卒中片麻痺の治療に数年関わっている者であった。歩行ハンドリングでは、患者がより効率的に歩けるように、骨盤より誘導を行いながら以下の点を意識しながら実施した。

・麻痺側立脚期においては①麻痺側への重心移動②麻痺側股関節の伸展③麻痺側膝関節の過伸展の予防を、麻痺側遊脚期においては、体幹を抗重力伸展位に保つこと意識した。

測定項目は、歩行速度とストライド長、ケイデンス、立脚時間、左右対称性、股関節屈伸角度、歩行中の下肢筋電図(前脛骨筋・下腿三頭筋・大腿二頭筋・外側広筋・中殿筋)とした。

また、治療後の長期的な効果を検出するために、5名を対象に治療1時間後の杖なし歩行の評価を行った。

結果

杖なし歩行と杖歩行の比較では、すべての項目において有意な差を認めなかった。セラピストによるハンドリング中の歩行は、歩行速度の改善とストライド長の延長、麻痺側の単脚支持期の延長、非麻痺側の立脚期の減少、左右対称性の改善、股関節伸展角度の増大、荷重時の下腿三頭筋・外側広筋・大腿二頭筋・中殿筋の筋活動向上を認めた。

治療介入1時間後の評価では、すべての項目において有意な差を認めなかった。

まとめ

セラピストによるハンドリングでの歩行の間、立脚期の様々な筋活動の向上と共に、バランスのとれた歩行パターンが確認できた。麻痺側下肢の立脚時間延長と股関節伸展角度の増大、左右対称性の改善、歩行速度の向上に対して、治療介入の即時的な効果があることが示された。

参考文献

Hesse S, Jahnke MT, Schaffrin A, Lucke D, Reiter F, Konrad M:Immediate effects of therapeutic facilitation on the gait of hemiparetic patients as compared with walking with and without a cane. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1998 Dec;109(6):515-22.

以上、ハンドリングによる歩行誘導の即時効果についての論文を紹介した。

今回紹介した文献は古い文献ではあるが、ハンドリングによる歩容の変化を示したものであった。

歩行を遂行するためには、下肢の支持性とステップ動作、バランス能力が必要である。介助下での歩行は、バランスの自主学習が困難であると言う理由で、否定的にとらえられるとこもある。

一方、近年、下肢の支持性やバランスの側面を排除した免荷式のトレッドミルやロボットを利用したアプローチが報告されている。これらは、ステップ動作を練習することにより、CPGの賦活やタイミングのよい選択的な筋活動を学習することを目的としており、効果も示されている。

ハンドリングでの歩行練習は、ステップ動作の練習として利用でき、CPGの賦活やタイミングのよい選択的な筋活動の学習を促す事ができる可能性があると考える。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

2016年1月11日月曜日

ボバースの文献①:ボバースコンセプトに基づく介入は、課題訓練単独で行う介入と比較し脳卒中患者の歩行能力改善に影響を与えるか?

本日は、ボバースコンセプトに関する文献を紹介したいと思う。

ボバースコンセプトに関しては、日本では否定的に論じられることが多く、治療効果に関するエビデンスはないという事が一般的のように思う。

しかし、海外の論文を見ると結果は様々で、良い効果を示しているものやそうでないものもある(だからエビデンスがないという事になっていると思うが・・・)。

今回、最近読んだボバースコンセプトの文献の1つを紹介する。

以上、ボバースコンセプトに基づく介入と課題訓練単独で行う介入を比較した論文を紹介した。

ボバースコンセプトに基づく介入は、見守り~軽介助で歩行が可能な脳卒中患者に対して、歩行能力の改善に有効な介入方法であることが示された論文であると思う。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

ボバースコンセプトに関しては、日本では否定的に論じられることが多く、治療効果に関するエビデンスはないという事が一般的のように思う。

しかし、海外の論文を見ると結果は様々で、良い効果を示しているものやそうでないものもある(だからエビデンスがないという事になっていると思うが・・・)。

今回、最近読んだボバースコンセプトの文献の1つを紹介する。

脳卒中のリハビリテーションにおいては、反復した課題訓練が推奨されている。現在のボバースコンセプトは、課題に直結した動きと基本となる姿勢コントロールの両方の改善に対して直接的に治療する神経リハビリテーションアプローチであるとされている。そのため、ボバースコンセプトにおいても課題訓練は治療の主要な構成要素である。

今回紹介する文献では、ボバースコンセプトに基づく介入が、課題訓練単独で行う介入と比較し効果があるかどうかを示したものである。

ボバースコンセプトに基づく介入は、課題訓練単独で行う介入と比較し脳卒中患者の歩行能力改善に影響を与えるか?

この研究の動作課題は「歩行」である。歩行の改善は、室内環境を歩けるようになるだけでなく、屋外などの様々な環境下で歩けるようになることも必要である。

この研究の目的は、屋内歩行レベルから屋外歩行レベルへ移行するための最適なアプローチを決定することであり、ボバースコンセプトに基づく介入が、課題訓練単独で行う介入よりも効果があるかどうかを検証することである。

方法

この研究は、盲検化した評価を行う前向きな多施設間の無作為比較試験である。この研究の対象は、発症4~29週までの脳卒中(脳出血と脳梗塞)患者で、監視または介助下にて15m屋内歩行が可能なものとした。発症4週以内に歩行が自立した軽症患者や発症前に屋外歩行が困難であったもの、指示理解が困難なもの、脳卒中以外の運動器疾患を有するものは除外した。なお、これらの対象者は、2つのリハビリテーション施設から集められ、コンピューターによってランダム割付けが行われた。その結果、ボバースコンセプトに基づく介入を行う群12名と課題訓練単独で介入を行う群14名に割り振られた。介入した理学療法士は、経験年数が5年以上もしくは神経科学およびリハビリテーションの大学院を2年以上経験したものであった。加えて、ボバースコンセプトに基づく介入はボバース基礎講習会と2つ以上の上級者講習会を終了したものが行った。

ボバースコンセプトに基づく介入は、歩行改善に向けたクリニカルリーズニングを行い、問題となる構成要素に対する治療を患者個人に合わせて実施した。

介入例は以下の通りである。

・背臥位、立位、片脚立位などの様々な姿勢のコントロールと選択的な運動の促通

・足部・下腿の活性化を図り、足関節戦略の促通を図ることを通して、足部と床との関係の改善を図り、バランスを強化すること

・課題中のコアスタビリティーを促通すること

・様々な姿勢の変化を通して、ローテーションを促通し、正中位指向の改善を図ること

これらの介入と合わせて、坂道歩行や段差昇降、不整地歩行などを含んだ応用歩行に関わる課題訓練を実施した。

課題訓練のみを行う群は、応用歩行訓練を課題特異的に反復して実施した。介入の際に、言語指示やジェスチャーなどによるフィードバックを行ったが、Hands onによる動作誘導は行わなかった。

測定項目は、傾斜や段差、不整地を想定したマットなどを設置した環境下での6分間歩行距離と平地の歩行速度、Berg Balance Scale(以下BBS)とした。評価測定は、対象者がどちらの群に属しているかを知らない理学療法士により実施され、介入前と全介入が終了した2週間後に行われた。

結果

介入前の6分間歩行距離と歩行速度、BBSにおいて両群間に差を認めなかった。介入終了後、すべての項目において両群共に有意な改善を示した。ボバースコンセプトに基づく介入と課題訓練単独の介入の比較では、歩行速度においてボバースコンセプトに基づく介入を行った群が、課題訓練単独で介入した群と比較して有意な改善を示した(ボバース:26.2±17.2m/min 対 課題訓練単独:9.9±12.9m/min P<0.01)。6分間歩行距離に関しては有意差を認めなかったが、ボバースコンセプトに基づく介入を行った群が課題訓練単独で介入を行った群と比較し改善傾向を示した(ボバース:89.9±73.1m 対 課題訓練単独:41.0±17.2m P=0.07)。BBSは両群に有意差を認めなかった(P=0.2)

まとめ

歩行が監視~介助レベルの脳卒中患者において、ボバースコンセプトに基づく介入は課題訓練単独で行う介入と比較し、歩行速度の改善に対して有効であることが示された。また、応用歩行距離は、有意差を認めていないものの改善傾向を示した。統計的な有意差を示すためには64人以上の対象が必要であり、屋内歩行レベルから屋外歩行レベルへ移行するための最適なアプローチを決定するという目的を達成するためには、症例数を増やし大規模な臨床試験を行う必要がある。

参考文献

Brock K, Haase G, Rothacher G, Cotton S:Does physiotherapy based on the Bobath concept, in conjunction with a task practice, achieve greater improvement in walking ability in people with stroke compared to physiotherapy focused on structured task practice alone?: a pilot randomized controlled trial.Clin Rehabil. 2011 Oct;25(10):903-12.

参考文献

Brock K, Haase G, Rothacher G, Cotton S:Does physiotherapy based on the Bobath concept, in conjunction with a task practice, achieve greater improvement in walking ability in people with stroke compared to physiotherapy focused on structured task practice alone?: a pilot randomized controlled trial.Clin Rehabil. 2011 Oct;25(10):903-12.

以上、ボバースコンセプトに基づく介入と課題訓練単独で行う介入を比較した論文を紹介した。

ボバースコンセプトに基づく介入は、見守り~軽介助で歩行が可能な脳卒中患者に対して、歩行能力の改善に有効な介入方法であることが示された論文であると思う。

本日はここまで。

続きはまた次回。。。

書籍の紹介

脳卒中片麻痺患者に対する理学療法

2016年1月3日日曜日

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。

昨年末はブログの更新がなかなかできませんでしたが、少しずつ再開していきたいと思います。

私は、本日より仕事始めとなりますので、心機一転頑張っていきたいと思います。

昨年はボバースの学会で発表したり、論文の執筆を行ったり、このブログを始めたり・・・私としては変化のある刺激的な一年でした。

昨年末、「ビジネスマンは35歳で一度死ぬ」という本を読んでいた(リハビリとは全く関係ないが・・・)。この本は、どんな環境・状況でも活躍できるようになるために、35歳までに様々な能力を身につけた方が良いという内容で、今の状態に甘んじることなく、「新しい価値を生み出す精神」や「新しい道を切り開く精神」が大切であるという事であった。

今私が行っている(勉強している)リハビリに甘んじることなく、これからも新しい知識を吸収していきたいと思う。

今年は、論文執筆の際に読んだ論文や最近読み始めたボバースの論文などを少しずつ紹介していきたいと思ます。

今年もよろしくお願い致します。

昨年末はブログの更新がなかなかできませんでしたが、少しずつ再開していきたいと思います。

私は、本日より仕事始めとなりますので、心機一転頑張っていきたいと思います。

昨年はボバースの学会で発表したり、論文の執筆を行ったり、このブログを始めたり・・・私としては変化のある刺激的な一年でした。

昨年末、「ビジネスマンは35歳で一度死ぬ」という本を読んでいた(リハビリとは全く関係ないが・・・)。この本は、どんな環境・状況でも活躍できるようになるために、35歳までに様々な能力を身につけた方が良いという内容で、今の状態に甘んじることなく、「新しい価値を生み出す精神」や「新しい道を切り開く精神」が大切であるという事であった。

今私が行っている(勉強している)リハビリに甘んじることなく、これからも新しい知識を吸収していきたいと思う。

今年は、論文執筆の際に読んだ論文や最近読み始めたボバースの論文などを少しずつ紹介していきたいと思ます。

今年もよろしくお願い致します。